大规模伤亡事件(mass casualty incidents, MCI)通常指的是由于突发事件(如自然灾害、事故、恐怖袭击等)导致的大量人员伤亡,其影响远远超出了当地可应对的能力。在MCI发生后,急诊科所面临的挑战是前所未有的,因为患者数量的激增远远超出了医疗系统的常规承载能力[1]。这种情况不仅显著增加了患者等待治疗的时间,还可能导致死亡率和不良后果的上升[2-3]。急诊作为医院应对MCI应急响应的关键环节,承担着至关重要的角色。在此过程中,信息系统的作用尤为突出,该系统必须能够迅速处理大量患者的个人信息,并具备高效的分诊机制,以准确评估患者的临床状况和危重程度,确保及时的医疗响应。此外,系统还需能够实时监测患者病情的变化,更新医疗记录,并能够协调多学科团队进行会诊[4]。在数据管理方面,系统应能够迅速统计伤员信息并上报,同时具备实时显示急诊人流预警的功能,以优化资源分配和提高医疗服务的响应速度[5]。

然而,传统的医疗信息系统往往未能充分准备以应对此类突发事件,导致在MCI发生时常常难以有效应对。这暴露出现有系统在数据整合、实时监控和应急响应方面的不足[6-7]。为了提高急诊科在MCI情况下的处置能力,需要构建更为强大和灵活的信息系统,以支持急诊科的专业操作和决策过程。

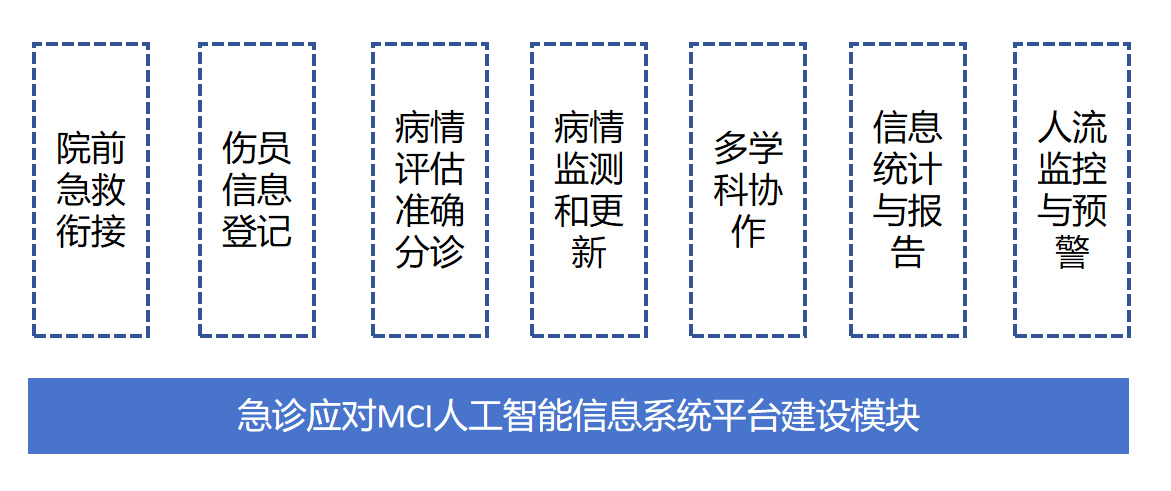

人工智能(artificial intelligence, AI)辅助的急诊信息系统在MCI中至关重要,可以满足多方面需求,并且可以提高急诊救治效率[8]。多项研究已经证实,AI驱动的急诊预检分诊系统能够有效地识别并优先处理危急重症患者,从而显著提升了急诊科的分诊效率和质量控制管理[9-10]。这些系统通过集成先进的算法和机器学习模型,能够对患者的症状、体征以及医疗数据进行实时分析,为医护人员提供准确的分诊建议。此外,AI辅助分诊系统还能够预测潜在的医疗需求,优化资源分配,并在急诊科繁忙的环境中实现快速响应[11](图 1)。然而,既往的研究多集中于单项技术的应用或是个别案例的报道,缺乏对AI在MCI中应用的全面总结和分析。鉴于此,本文旨在系统回顾和总结急诊领域中AI分诊系统的关键技术,深入探讨这些技术在MCI具体应用中的表现、优势、面临的挑战,以及未来可能的发展方向,期望为急诊医疗服务在应对MCI时的优化提供科学的依据和技术支持。

|

| 图 1 大规模伤亡事件智能应对平台 |

|

|

AI在院前急救和院内救治的衔接中发挥着越来越重要的作用。在院前急救方面,AI技术可以通过分析紧急呼救电话的文本,建立机器学习模型自动识别重伤患者,提高院前急救的响应速度和准确性[12]。另外,AI可以通过分析患者数据来提供治疗建议,支持急救人员在紧急情况下的决策[13]。由吕传柱教授等人牵头发起的“急诊急救大平台”建设,利用5G、AI、大数据等技术,推动了急诊医学领域的发展,进入了中国急诊3.0时代,该平台支持急救现场、基层医院、院前急救、院内急诊、重症监护和专科救治等多方紧密协作,5G技术被用于构建智慧急救协同平台,实现了院前急救与医院内抢救的无缝衔接和高效协同救治[14-15]。AI技术在提高院前急救和院内救治的衔接方面具有重要作用,能够提高急救效率和救治成功率。随着技术的进一步发展和验证,预计AI将在这一领域发挥更大的作用。

2 AI助力院前急救与院内救治高效衔接在传统的医疗体系中,急诊患者通常需要经历分诊、挂号等繁琐流程,这在MCI发生时显得尤为不适用。MCI发生时,患者数量激增,传统挂号流程的低效率和对身份明确要求使得急诊服务难以满足迫切的医疗需求[16]。此外,MCI事件中常常伴随着大量身份不明的患者,这对患者信息的快速准确登记提出了更高的挑战。为了应对这一挑战,近年来,医疗领域引入了多种新技术以提高身份识别的效率和准确性。无线射频识别(radio frequency identification,RFID)技术便是其中之一,它通过非接触式方式快速识别患者信息,显著提升了医疗服务的响应速度[17]。此外,生物识别技术,如指纹识别和面部识别,也被广泛应用于急诊医疗救援中,以确保即使在患者身份不明的情况下,也能迅速进行身份识别和医疗救治[18]。在提高身份识别准确性方面,机器学习等人工智能技术的应用也展现出巨大潜力。通过分析患者的生理和行为特征,机器学习模型能够辅助医护人员快速准确地识别患者身份[19]。同时,随着5G通信技术的发展,基于5G的紧急医学救援系统能够实现快速的信息传递和沟通,提高救援效率[20]。

2.1 生物特征融合机器学习提高身份识别准确性生物特征识别作为一种新型身份认证手段,其研究价值和应用前景得到了公认。机器学习技术的发展为解决生物特征识别中的关键问题提供了新的思路。随着技术的发展,机器学习尤其是深度学习在生物特征识别领域的应用越来越广泛,显著提高了识别的准确性和效率[21]。在生物特征融合方面,研究者们通过结合多种生物特征(如人脸、指纹、虹膜、掌纹、声纹等)来提高识别系统的准确性和鲁棒性。多模态融合识别通过集成不同来源的生物特征信息,不仅增强了系统的识别能力,也提高了对MCI环境变化的适应性和患者的接受度[22]。

机器学习方法在生物特征识别中的应用包括但不限于以下几个方面:(1)特征提取与选择:利用机器学习算法自动从生物特征数据中提取最有代表性和区分度的特征;(2)分类器设计:设计高效的分类器,如支持向量机(SVM),以提高识别准确率[23];(3)多模态融合策略:研究不同的数据融合策略,如特征层融合、决策层融合等,以优化识别性能[24];(4)深度学习模型:开发深度学习模型,如卷积神经网络(CNN),用于自动特征学习和识别任务[25]。浙江省某三甲医院开发的智慧化急诊预检分诊平台对无证件或身份不确定者,通过AI人脸识别技术可在3 s内完成身份信息采集后自动建档,实现就诊登记智能化,并健全急诊就诊全程电子化信息管理体系[26]。总体而言,机器学习技术的应用极大地推动了生物特征识别技术的发展,尤其是在多模态融合识别方面展现出巨大的潜力和优势,但仍面临一些挑战和问题,例如,创伤患者面部受伤或指纹缺失等,给身份识别带来困难。此外,生物特征信息属于个人隐私敏感信息,如何保障数据安全和隐私保护也是一个重要的问题。未来的研究可能会集中在提高识别速度、增强系统的泛化能力以及保护用户隐私等方面。

2.2 RFID技术结合AI提高身份识别效率RFID其原理为阅读器与标签之间进行非接触式的数据通信,达到识别目标的目的。通过RFID,患者身份和相关信息被编码到RFID标签上,这些标签使用无线射频信号进行读取和验证,实现快速、准确地获取患者的医疗信息[27]。RFID标签可以附着在患者身上,通过无线电波实时追踪患者的位置。与现有的条形码技术不同,RFID标签可以容纳比条形码更多的数据,可有效实现对患者标本等报告的追踪[28]。RFID技术可以用于实时追踪患者的位置和病情变化,医护人员可以通过RFID读写器快速获取患者的详细信息,如姓名、年龄、病情等,从而提供更加精准的治疗服务[29]。在急诊护理中,RFID技术可以用于监测患者的生命体征,如心率、血压、血糖、体温等,并且可以实时将这些数据传输给医生,以便快速了解患者的病情变化,及时调整治疗方案[30]。研究表明,通过集成RFID与医院信息系统和电子健康记录,并得到临床决策支持系统的支持,可以促进流程并减少医疗、药物和诊断错误[31]。另外一项研究表明,使用RFID进行时间管理可显著缩短急性缺血性卒中的症状发作至静脉溶栓时间[32]。AI技术可以处理RFID提供的实时数据,提高RFID技术的效率和精度。在紧急医学救援时,可以更快定位患者的位置、状态,从而为医疗救援提供智能化的决策支持。应用RFID可提高医疗救治效率,未来在灾难医学领域,会有更大的应用前景。但此技术价格昂贵,目前缺乏在医疗保健领域实施的标准或指南。

3 智能化病情评估实现快速准确分诊在MCI救治过程中,对患者的分诊不准确是一个常见问题,过度分诊可能导致非重症患者被错误地归类为需要紧急救治的患者,这不仅增加了医疗资源的负担,还可能延误重症患者的治疗。相反,分诊不足可能导致需要紧急救治的患者未能得到及时的治疗,增加了可预防的病死率[3]。为了提高分诊的准确性,研究人员正在开发智能分诊系统。这些系统利用人工智能技术,如深度学习模型,来自动标注训练数据,从而构建能够满足智能分诊系统需求的大量标注数据[33]。例如,ARTEMIS是一种人工智能驱动的机器人分诊标签和紧急医疗信息系统,它集成了用于敏锐度标签的深度学习模型,可以对患者的损伤严重程度进行初步评估并分配适当的分类标签。该系统在受控实验室模拟中进行了测试,分类准确度达到了92%,显示出在医疗保健应用中的巨大潜力[34]。此外,智能化临床支持决策系统在急诊分诊中的应用也取得了进展。这些系统通过数据挖掘技术,充分发挥了电子病历大数据的作用,以提高急诊分诊的准确性和效率。例如,基于知识库的临床决策支持系统,如美国曼彻斯特预检分诊尺度(manchester triage scale, MTS),提供了基于国际最佳实践标准的分诊培训软件包,可提高分诊准确性,并提供决策支持[35]。以下是两项在MCI中应用前景非常广阔的AI技术。

3.1 智能眼镜检伤分类智能眼镜在MCI救援中的应用研究进展主要集中在如何利用AI和AR技术提升检伤分类的效率和准确性。通过内置算法、远程协助和健康信息记录上传等多种方式,智能眼镜展现出在紧急医疗救援中的潜力和优势[36]。智能眼镜通过摄像头捕捉画面信息,并通过蓝牙或Wi-Fi进行数据传输,将重要信息显示在眼镜屏幕上,方便医务人员获取。它们内置的算法可以在没有网络连接的情况下独立运行,进行初步检伤分类。例如,PRIOR算法集成于智能眼镜后,可以将分类精度从58%提升至92%[11]。此外,智能眼镜还能通过远程医疗方式获得专业协助,提高现场救援的效果。例如,通过实时视频资料进行远程创伤分诊,可以减少不必要的医疗资源浪费,并缩短患者得到救治的时间[37]。尽管智能眼镜在续航能力、成本、佩戴舒适度和网络延迟等方面存在挑战,但随着技术的进步,特别是5G时代的到来,预计智能眼镜在检伤分类中的应用将更为广泛。智能眼镜在MCI救援中的应用研究正在不断进展,其在提高救援效率和准确性方面展现出巨大潜力。随着技术的成熟和成本的降低,未来智能眼镜有望在医疗救援领域发挥更加重要的作用。

3.2 AI驱动智能分诊智能分诊系统通常用于在紧急情况下快速评估和分类患者,以确定治疗的优先级。在MCI中,这种能力尤其重要,因为资源可能是有限的,而且需要迅速做出决策。ChatGPT智能分诊在MCI中的应用是一个前沿的研究领域。研究表明,ChatGPT和类似的AI模型在模拟的MCI中的表现与医学生相当,甚至在某些情况下超过了医学生[38]。这些AI模型通过使用自然语言处理技术,能够理解患者的病情描述,并根据症状的严重性进行分类。例如,它们可以区分“行走伤员”、“呼吸”、“灌注”和“精神状态”等不同类别的患者。然而,这些模型的表现并不是没有问题。在实际应用中,AI分诊系统可能面临数据不完整、输入错误或解释不准确等问题。此外,AI模型可能无法完全模拟人类医生的直觉和经验,特别是在处理复杂或不寻常的病例时[39]。尽管存在挑战,但AI在医疗领域的潜力是巨大的。随着技术的进步和更多的研究,我们可以期待AI分诊系统在未来的大规模伤亡事件中发挥更大的作用,提高分诊的效率和准确性。此外,AI系统可以提供24/7的不间断服务,不受疲劳或情绪的影响,这在紧急情况下可能是一个关键优势[40]。总的来说,ChatGPT和类似的AI模型在医疗分诊中的应用前景是乐观的,但需要更多的研究和实践来解决现有的局限性,并确保它们能够在真实世界中可靠地工作。

4 智能化语音电子病历大大降低医务人员录入负担智能化电子病历在MCI中的应用已经显示出其重要价值,应用前景广阔。随着人工智能技术的不断进步,特别是在语音识别和自然语言处理方面,智能语音录入系统为急诊医疗提供了一种高效的病历记录方式[41]。医生可以通过口述的方式,将患者的病情、治疗措施等信息直接转化为文本,录入电子病历系统,通过语音识别技术,系统将语音实时转写成文本,自动填充到电子病历系统中,显著提高了病历录入的效率。基于数据挖掘的智能语音录入系统可以将语音输入的电子病历信息转换成文本,并自动匹配录入到电子病历系统对应的表单项目中,减轻医务人员的录入负担,让医生有更多时间专注于患者的救治[42]。其次,在MCI中,时间就是生命。智能语音录入系统能够帮助医生快速记录关键信息,确保重要医疗信息的及时传递,从而提高救治效率。同时,系统可以集成到现有的医院信息系统中,实现数据的无缝对接和实时更新[43]。此外,智能语音系统在处理嘈杂环境和识别专业术语方面的能力正在不断增强。通过深度学习和大数据分析,系统可以适应不同的口音和语速,提高识别的准确性[44]。而且,随着技术的不断进步,未来智能语音录入系统有望实现更加智能化的功能,如自动提取关键医疗信息,甚至辅助医生进行诊断决策。

5 构建大数据平台实现实时监测,促进多学科协作在MCI和创伤急救公共事件方面,大数据平台的构建和实时监测技术的应用,正日益成为提升应急响应能力和医疗救治效率的关键。通过智慧护理系统与传统多学科团队的深度融合,通过自动化和智能化的数据录入,医生可以减少手动输入的时间,从而有更多时间专注于患者救治,减轻医生负担,同时可以优化护理流程,提升急救响应速度和救治质量,降低并发症风险,同时增强患者与医护人员的满意度[45-46]。浙江省人民医院构建数字化平台联合多学科协作诊疗模式在严重创伤患者救治中的应用效果明显优于传统急救模式,通过该平台进行救治的患者,其急诊准备时间、多学科呼叫响应时间、会诊到达时间等都有所缩短,从而提高了救治效率[47]。开发智能决策支持系统,可以帮助医疗人员在MCI中快速确定伤员救治次序、后送医院选择和运输工具的选择,这种系统通常结合了多中心数据采集、伤情评估方法和仿真平台,以提高决策的准确性和效率[48]。大数据平台和实时监测技术在MCI和创伤急救公共事件中的应用,不仅能够提高医疗救治的效率和质量,还能够促进多学科之间的协作,为提升公共安全和应急管理能力提供了有力支持。

6 实时数据更新:智能人流与生命体征监测预警系统在MCI中,实施有效的智能人流监测和预警系统对于提高应急响应能力和减少伤亡以及资源分配和医疗救援至关重要[49]。利用大数据和人工智能技术,可以建立预测人流的智能模型,实现实时人流量预测[50]。例如,微软亚洲研究院开发的系统能够预测城市中每个区域未来几个小时内的人流量,帮助城市管理者提前做出决策。同时,态势感知系统基于智能视频分析的人流量态势感知方法可以实时统计人流量,并生成人流热力图,用于实时监控和预警智能预警系统[51]。另外,通过利用大数据、人工智能、物联网等技术,能够对急诊患者的病情进行实时监测和评估,从而提高急救效率和患者的生存率。智能预警系统的核心在于对患者生命体征的实时监测和数据分析。构建动态智能的预警模型,实现早期识别患者病情恶化的风险,从而及时进行医疗干预。在实际应用中,智能预警系统能够辅助医护人员快速评估患者病情,提高急诊分诊的效率和准确性。例如,基于NEWS评分构建的急诊患者院内转运分级标准,能够更精准地进行患者评估和资源分配。同时,智能预警系统还能通过分析患者病情变化,实现多层级远程智能监测预警,提升急救医疗团队的响应速度和救治能力[52]。然而,智能预警系统在实际应用中也面临一些挑战,如数据的准确性、系统的稳定性、医护人员对新技术的适应性等问题。未来的研究需要进一步优化算法,提高系统的智能化水平,同时也需要加强医护人员的培训,提升他们对智能系统的信任和依赖。综上所述,智能预警系统在急诊领域的应用前景广阔,能够显著提升急诊服务的质量和效率。未来的研究和实践将继续推动该系统的发展,使其更好地服务于急诊患者。

7 总结与展望在急诊领域,AI技术的应用正逐渐成为提升MCI应对能力的关键。AI技术通过智能分诊、身份识别、病情评估、语音录入和AI自学习等功能,显著提高了急诊科的工作效率和救治质量。智能眼镜和ChatGPT等AI工具在检伤分类和分诊决策中展现出巨大潜力,而大数据平台的构建则促进了实时监测和多学科协作,优化了资源分配。这些技术的发展不仅提高了急诊服务的响应速度,还增强了医疗团队在复杂情况下的协作能力。未来,AI在急诊科的应用将进一步深化,随着算法的不断优化和新技术的融合,AI系统将更加精准地辅助急诊决策。数据安全和隐私保护将成为研究的重点,同时,医护人员对AI技术的培训和教育也将得到加强。可以预见,AI技术将与人类医生形成高效的协作模式,提供24/7的不间断服务,成为提升急诊科应对MCI能力的重要支撑。随着法规和伦理问题的逐步解决,AI技术将在急诊领域发挥更大的作用,为患者提供更快速、更准确的救治。

利益冲突 所有作者声明无利益冲突

| [1] | 中华医学会急诊医学分会灾难医学学组. 大规模伤害事件时二级以上医院伤患激增应对能力的专家共识[J]. 中华急诊医学杂志, 2016, 25(10): 1229-1236. DOI:10.3760/cma.j.issn.1671-0282.2016.10.003 |

| [2] | 王瑞杰, 李权, 吕传柱. 人工智能在急诊领域的应用进展[J]. 中华医学信息导报, 2023, 38(8): 12. DOI:10.3760/cma.j.issn.1000-8039.2023.08.119 |

| [3] | 李晨, 李甜甜, 李瑞芳, 等. 基于RETTSChina的急诊预检分诊现状与改进探讨[J]. 中华急诊医学杂志, 2024, 33(8): 1177-1180. DOI:10.3760/cma.j.issn.1671-0282.2024.08.017 |

| [4] | 王楚童, 李明达, 孙孟轩, 等. 融合大规模医学事实的跨语言双层知识图谱[J]. 软件学报: 1-14. DOI:10.13328/j.cnki.jos.007173 |

| [5] | 王魁英. 大规模人员伤亡事件中军队医院医学救援处置流程构建及救治策略研究[D]. 重庆: 第三军医大学, 2016. |

| [6] | 王海波, 尚尔嵩. 面向医疗信息系统的安全管理实践[J]. 中国信息安全, 2022(7): 44-47. DOI:10.3969/j.issn.1674-7844.2022.07.009 |

| [7] | Emami SG, Lorenzoni V, Turchetti G. Towards resilient healthcare systems: a framework for crisis management[J]. Int J Environ Res Public Health, 2024, 21(3): 286. DOI:10.3390/ijerph21030286 |

| [8] | Piliuk K, Tomforde S. Artificial intelligence in emergency medicine. A systematic literature review[J]. Int J Med Inform, 2023, 180: 105274. DOI:10.1016/j.ijmedinf.2023.105274 |

| [9] | Colakca C, Ergın M, Ozensoy HS, et al. Emergency department triaging using ChatGPT based on emergency severity index principles: a cross-sectional study[J]. Sci Rep, 2024, 14(1): 22106. DOI:10.1038/s41598-024-73229-7 |

| [10] | Kim CK, Choi JW, Jiao ZC, et al. An automated COVID-19 triage pipeline using artificial intelligence based on chest radiographs and clinical data[J]. NPJ Digit Med, 2022, 5(1): 5. DOI:10.1038/s41746-021-00546-w |

| [11] | 李昭凡, 景泽凡, 潘子杰, 等. 智能眼镜在大规模伤亡事件救援中的应用研究进展[J]. 中国急救复苏与灾害医学杂志, 2024, 19(3): 402-406. DOI:10.3969/j.issn.1673-6966.2024.03.029 |

| [12] | 步涨, 代国洋, 徐峰. 大数据及人工智能技术在创伤救治中应用的研究进展[J]. 中华创伤杂志, 2022, 38(10): 955-960. DOI:10.3760/cma.j.cn501098-20220407-00266 |

| [13] | Chee ML, Chee ML, Huang HT, et al. Artificial intelligence and machine learning in prehospital emergency care: a scoping review[J]. iScience, 2023, 26(8): 107407. DOI:10.1016/j.isci.2023.107407 |

| [14] | 张茂, 李强, 张旻海, 等. 积极拥抱5G时代, 助力急诊学科发展[J]. 中华急诊医学杂志, 2019, 28(10): 1179-1182. DOI:10.3760/cma.j.issn.1671-0282.2019.10.001 |

| [15] | 陈玉国. 我国急诊急救大平台建设探讨与展望[J]. 中华急诊医学杂志, 2019, 28(6): 663-665. DOI:10.3760/cma.j.issn.1671-0282.2019.06.001 |

| [16] | 中国医学救援协会, 灾害救援分会. 大规模伤害事件紧急医学应对专家共识[J]. 中华急诊医学杂志, 2016, 25(4): 405-414. DOI:10.3760/cma.j.issn.1671-0282.2016.04.003 |

| [17] | 王兰, 汪晖, 徐蓉, 等. 患者身份识别工具/技术的最佳证据总结[J]. 护理学杂志, 2021, 36(4) 97-100, 104. DOI:10.3870/j.issn.1001-4152.2021.04.097 |

| [18] | 卢长青. 身份认证技术研究综述[J]. 计算机科学与应用, 2023, 13(10): 1928-1937. DOI:10.12677/CSA.2023.1310191 |

| [19] | 刘蓬然, 霍彤彤, 陆林, 等. 人工智能在医学中的应用现状与展望[J]. 中华医学杂志, 2021, 101(44): 3677-3683. DOI:10.3760/cma.j.cn112137-20210313-00628 |

| [20] | 孙明伟, 江华, 王凯, 等. 5G紧急医学救援系统的建设、实践与展望[J]. 中华急诊医学杂志, 2019, 28(10): 1228-1230. DOI:10.3760/cma.j.issn.1671-0282.2019.10.009 |

| [21] | MINAEE S, ABDOLRASHIDI A, SU H, et al. Biometrics recognition using deep learning: a survey[J]. Artificial Intelligence Review, 2023, 56(8): 8647-8695. DOI:10.1007/s10462-022-10237-x |

| [22] | 孙哲南, 赫然, 王亮, 等. 生物特征识别学科发展报告[J]. 中国图象图形学报, 2021, 26(6): 1254-1329. |

| [23] | 许立. 一种基于支持向量机的多生物特征融合身份识别方法研究[D]. 青岛: 中国海洋大学, 2013. |

| [24] | Rajasekar V, Predić B, Saracevic M, et al. Enhanced multimodal biometric recognition approach for smart cities based on an optimized fuzzy genetic algorithm[J]. Sci Rep, 2022, 12(1): 622. DOI:10.1038/s41598-021-04652-3 |

| [25] | Mahajan A, Singla SK. DeepBio: A Deep CNN and Bi-LSTM learning for person identification using ear biometrics[J]. CMES - Computer Modeling in Engineering and Sciences, 2024, 141(2): 1623-1649. DOI:10.32604/cmes.2024.054468 |

| [26] | 王钰炜, 刘亚洁, 陈晨, 等. HIT技术与大数据分析在智慧化急诊预检分诊的应用[J]. 中华急诊医学杂志, 2023, 28(10): 1228-1230. DOI:10.3760/cma.j.issn.1671-0282.2023.06.027 |

| [27] | 王国鹤, 刘宏全. 基于RFID技术的患者信息管理系统的研究[EB/OL]. [2024-10-09]. https://www.rfidworld.com.cn/tech/2009_10_20091023945538761.html . |

| [28] | ECRI Institute. Patient identification errors[EB/OL]. [2024-10-08]. https://www.ecri.org/Resources/HIT/Patient%20ID/Patient_Identification_Evidence_Based_Literature_final.pdf . |

| [29] | Riplinger L, Piera-Jiménez J, Dooling JP. Patient identification techniques - approaches, implications, and findings[J]. Yearb Med Inform, 2020, 29(1): 81-86. DOI:10.1055/s-0040-1701984 |

| [30] | Ajami S, Rajabzadeh A. Radio Frequency Identification (RFID) technology and patient safety[J]. J Res Med Sci, 2013, 18(9): 809-813. |

| [31] | Ajami S, Arab-Chadegani R. What are the most important barriers to implement radio frequency identification device (RFID) in healthcare system?[J]. J Inform Tech Soft Engg, 2013, 1(s7): 1-2. DOI:10.4172/2165-7866.s7-e004 |

| [32] | Zhang YX, Jing YX, Zhu YM, et al. Radio frequency identification technology reduce intravenous thrombolysis time in acute ischemic stroke[J]. PLoS One, 2023, 18(7). DOI:10.1371/journal.pone.0288207 |

| [33] | 阮萍, 周虹, 来岚, 等. 基于多感知混合现实技术的智能化急诊科危急值辅助决策系统的构建及应用[J]. 中华危重症医学杂志, 2022, 15(4): 318-320. DOI:10.3877/cma.j.issn.1674-6880.2022.04.011 |

| [34] | Kotha S, Viswanath H, Tiwari K, et al. ARTEMIS: AI-driven robotic triage labeling and emergency medical information system[J]. arXiv, 2023. DOI:10.48550/arXiv.2309.08865 |

| [35] | 郭美英, 沈志莹, 肖涛, 等. 智能化临床支持决策系统用于急诊分诊的研究进展[J]. 护理学杂志, 2021, 36(1): 109-112. DOI:10.3870/j.issn.1001-4152.2021.01.109 |

| [36] | 潘子杰, 邢通, 赵祎, 等. 智能眼镜在大规模伤亡事件检伤分类中的应用进展[J]. 中华危重病急救医学, 2021, 33(2): 244-248. DOI:10.3760/cma.j.cn121430-20200729-00549 |

| [37] | Zhang Z, Bai EZ, Joy K, et al. Smart glasses for supporting distributed care work: systematic review[J]. JMIR Med Inform, 2023, 11: e44161. DOI:10.2196/44161 |

| [38] | Gan RK, Uddin H, Gan AZ, et al. ChatGPT's performance before and after teaching in mass casualty incident triage[J]. Sci Rep, 2023, 13(1): 20350. DOI:10.1038/s41598-023-46986-0 |

| [39] | Gan RK, Ogbodo JC, Wee YZ, et al. Performance of Google bard and ChatGPT in mass casualty incidents triage[J]. Am J Emerg Med, 2024, 75: 72-78. DOI:10.1016/j.ajem.2023.10.034 |

| [40] | Irwin P, Jones D, Fealy S. What is ChatGPT and what do we do with it? Implications of the age of AI for nursing and midwifery practice and education: an editorial[J]. Nurse Educ Today, 2023, 127: 105835. DOI:10.1016/j.nedt.2023.105835 |

| [41] | Vearrier L, Derse AR, Basford JB, et al. Artificial intelligence in emergency medicine: benefits, risks, and recommendations[J]. J Emerg Med, 2022, 62(4): 492-499. DOI:10.1016/j.jemermed.2022.01.001 |

| [42] | KAMATH U, LIU J, WHITAKER J. Deep Learning for NLP and Speech Recognition[M]. Deep Learning for NLP and Speech Recognition, 2019. |

| [43] | Zhang J, Wu JY, Qiu YY, et al. Intelligent speech technologies for transcription, disease diagnosis, and medical equipment interactive control in smart hospitals: a review[J]. Comput Biol Med, 2023, 153: 106517. DOI:10.1016/j.compbiomed.2022.106517 |

| [44] | Luo X, Zhou L, Adelgais K, et al. Assessing the effectiveness of automatic speech recognition technology in emergency medicine settings: a comparative study of four AI-powered engines[J]. Res Sq, 2024: rs. 3. rs-rs. 4727659. DOI:10.21203/rs.3.rs-4727659/v1 |

| [45] | 曾凡殊. 基于智慧护理的多学科协作护理模式在多发性创伤患者救治中的应用研究[J]. 临床护理进展, 2024, 3(5): 8-11. DOI:10.12208/j.jacn.20240169 |

| [46] | ALICE S T, SARAH R W, SILVIA M, et al. Harnessing EHR data for health research[J]. Nat Med, 2024, 30(7): 1847-1855. DOI:10.1038/s41591-024-03074-8 |

| [47] | 石爱丽, 蔡文伟, 程玲灵, 等. 创伤急救数字化绿色通道平台构建与应用研究[J]. 中华急诊医学杂志, 2023, 32(9): 1264-1267. DOI:10.3760/cma.j.issn.1671-0282.2023.09.023 |

| [48] | 赵英浩. 面向大规模伤亡事件的急救分流决策支持系统[D]. 杭州: 浙江大学, 2019. |

| [49] | CROSS I C O T. Gaza: Repeated mass casualty events put hospitals under severe strain[EB/OL]. [2024-10-09]. https://www.icrc.org/en/article/gaza-repeated-mass-casualty-events-put-hospitals-under-severe-strain . |

| [50] | Hughes AM, Sonesh SC, Mason RE, et al. Trauma, teams, and telemedicine: evaluating telemedicine and teamwork in a mass casualty simulation[J]. Mil Med, 2021, 186(7/8): e811-e818. DOI:10.1093/milmed/usaa434 |

| [51] | 李敏, 杨阳, 王钤, 等. 基于智能视频分析的人流量态势感知方法研究[J]. 信息安全研究, 2019, 5(6): 488-494. DOI:10.3969/j.issn.2096-1057.2019.06.006 |

| [52] | 沈洪, 刘中民. 实现灾难应急医学救援数据资源智能化管理的思考[J]. 同济大学学报(医学版), 2018, 39(5): 1-4. DOI:10.16118/j.1008-0392.2018.05.001 |

2024, Vol. 33

2024, Vol. 33