心脏骤停(cardiac arrest, CA)指心脏射血功能的突然终止,大动脉搏动与心音消失,重要器官(如脑)严重缺血、缺氧,导致生命终止。这种出乎意料的突然死亡,又称猝死。

1 现状与困惑CA以其高发病率、高致死率、高致残率向全球公共卫生发出巨大挑战,威胁生命健康。《中国心脏骤停与心肺复苏报告(2022年版)概要》指出,2020年中国院外发生心脏骤停(out-of-hospital cardiac arrest, OHCA)发病率高达97.1/10万人,相比以往显著上升,其存活至出院的比例仅为1.2%。院内发生心脏骤停(in-hospital cardiac arrest,IHCA)存活出院率为9.4%,中国七大地理区域接受CPR的成人IHCA患者中,首次监测心律为可电击心律患者的除颤率为88.1%;高级气道实施率为70.3%,肾上腺素的应用率为87.1%,目标温度管理(target temperature management, TTM)的比例为0.5%,进行体外膜氧合(extracorporeal membrane oxygenation, ECMO)的比例为0.2%[1]。

分析当前我国心肺复苏(cardiopulmonary resuscitation, CPR)领域存在的问题,主要表现为CA的预防、预警、早期互救体系还不完善,在院前急救、院内急救复苏、复苏后综合征的治疗中存在区域发展不充分、不规范、不平衡现象。

CPR是CA的关键性抢救手段。CPR救治成功率与其启动时机、实施质量直接相关,因此快速识别CA、早期启动高质量的CPR尤为重要。

2 围绕病理生理机制的考虑:CPR中按压和通气哪个优先?氧输送量=每搏量×心率×(血红蛋白×动脉血氧饱和度×1.34+0.0031×动脉血氧分压),当心或肺突然丧失功能时,机体氧输送随即停止,在心肺的联动机制作用下进展为CA。心源性病因所致CA的呼吸系统暂无病理性改变,肺内或动脉内仍有一部分的储备氧,导致动脉血氧饱和度可在一段时间内维持,根据氧输送公式,要想提高氧输送应以恢复循环为主,此时胸外按压优先;随着体内储备氧气的耗竭,应及时给予辅助通气以配合胸外按压提高氧输送的效果。肺源性病因所致CA是由于体内的储备氧耗竭引发心脏停搏[2],动脉血氧饱和度会骤然降低,此时单纯胸外按压不能改善氧输送,这种情况下通气与胸外按压同等重要。

3 高质量CPR的要求是什么?2023年AHA CPR指南强调成人高质量CPR标准为:(1)按压速率100~120次/min;(2)按压深度5~6 cm;(3)每次按压后胸廓完全回弹;(4)减少中断时间,按压分数 > 80%;(5)最小胸廓抬升,避免过度通气,呼吸频率10次/min,按压与通气比例为30∶2。但在实践中一刀切的胸外按压并非适合所有的患者,仍需在尊重指南的基础之上,考虑患者的年龄、体型、复苏环境等差异性因素对CPR质量的影响[3]。另外,本团队对陕西省不同等级医院、不同年资的医护人员持续2 min徒手心肺复苏开展了质量调研,结果显示,在心肺复苏培训前及培训后,均难以保持高质量心肺复苏频率、深度、胸廓100%回弹的标准。

4 CA施救过程中的具体问题当前CA施救过程中的问题主要包括(1)院外没人敢去救;(2)想救不知如何实施;(3)除颤仪或自动体外除颤仪(automated external defibrillator, AED)到底在哪里?(4)专业人员到位不及时;(5)复苏质量不确定(CPR操作不规范或质量不高,缺少CPR质量监测措施);(6)复苏后治疗尚不规范。

4.1 目标与愿景针对CA能够早期预防、及时预警并且互救体系完善,院前急救与院内复苏无缝连接,复苏后综合征的处理规范化,康复治疗有保障。通过整合各种社会资源和医疗资源并优化整个救治流程,为患者提供高质量的救治服务,争取最佳的复苏结局。理想的场景应能够实现以下环节:(1)高危人群能预警;(2) 发生CA时能及时呼救(拨打120);(3)接到报警快速反应;(4)除颤设备立即到达;(5)“目击者”能够立即施救;(6)专业人员尽早接手;(7)复苏质量有保障;(8)后续治疗规范化。

4.2 途径与方法 4.2.1 加强技术培训通过有组织、有重点的CPR和除颤技术培训,达到有层次、有保障的目标抢救效果。

对于急危重症专业医务工作者:2024年4月30日国家卫生健康委办公厅印发了《急诊医学专业医疗质量控制指标(2024版)》[4]的通知,将CPR质量监测率作为专业技术水平考核的重要指标。专业特质要求急诊医护务必完全具备高质量CPR能力,实际工作中可从质量控制的客观要求、医学继续教育的个人能力提升、专科资质考评等多种途径做CPR的强化培训与考核工作。

对于非急危重症专业医务工作者:可由医务部组织,以急诊医学专科为主导,心血管、重症医学科等多学科助力,开展院内CPR培训及技能考核,要求所有医务工作者熟悉急救核心技术,重点掌握CPR和除颤仪的应用。

4.2.2 重视医学科普鉴于CA起病急、治疗时间窗窄,因此CA患者的救治需要依靠社会公众参与其中。校园、企事业单位、社区服务者,是新知识传播与科学理念传递的重点人群,也是OHCA实施CPR的主要人群。因此,对以上重点人群进行CPR与AED培训及CA病因的科普讲座,不仅可提高“第一现场”救治质量,把控好CA抢救至关重要的第一关,也能从病因角度提高CA预防与预警,从社会整体水平降低CA发病率、提高救治率、降低病死率,可谓是一举多得。

当下,便捷的传播渠道,爆炸式的信息增长,增加了人们在信息海洋中沙里淘金、辨别真伪的难度。因此,由医护主导,去伪存真地开展医学科普活动,以确保健康知识传播的科学性、权威性至关重要。在CA科普活动中,急诊医学专科医护应作为CPR、AED培训的导师。

4.2.3 个体化复苏CA救治全程中强调的高质量CPR,其本质为实时反馈、实时监控、动态调整的闭环式智能反馈控制技术,在此技术支持下实施的以“患者为中心、个体化血流动力学导向”的复苏模式。理想的监测指标应该具备操作简便、连续性及无创性的特点。

院外第一现场:有赖于意识丧失后触摸大动脉搏动、观察胸廓起伏与感受呼吸气流,来判断CPR启动时机与自主循环恢复(return of spontaneous circulation, ROSC)与否,显然,此举存在“误判”风险;CPR胸外按压反馈仪可实时监控、反馈,指导现场高质量CPR的实施,现有多种品牌设备多便于携带、应用简单。

院内监控设备:有创血流动力学监测、呼气末二氧化碳测定、近红外光谱脑氧监测、床旁超声、CADFlow®免持贴片超声血流检测等设备均已应用于临床。但在实施过程中存在明显的优劣性:有创血流动力学监测在CPR期间难以快速建立,可操作性差;呼气末二氧化碳测量值受到CA的原因及碳酸氢钠等药物干扰;近红外光谱脑氧监测容易受到脑外循环的干扰;床旁超声实施时与CPR抢夺体表定位,评估与角度直接相关。CADFlow®免持贴片超声血流检测可连续定量监测动脉血流,可规避CPR过程中组织运动的影响,同时具备操作简便、连续性及无创性的特点,可应用于CPR救治的全过程[5]。

人工智能在CPR中的应用前景:人工智能设备不仅可以对CA的发生风险进行预测,还可以指导CPR的实施、预测临床结局,有望在临床决策与医疗资源配置中发挥重要角色[6-7]。如果在公共场合安装具有人工智能视频处理算法的摄像头,可以通过自主监测系统识别OHCA的患者并启动急救医疗服务,缩短急救的时间[8]。依靠人工智能开发的预后模型也可以根据临床信息及影像学资料预测患者的病死率及神经功能结局,指导临床决策。一些新型的实时视频、语音反馈装置以及全景摄像机等设备可实现对按压全过程的监控与指导,例如“互联网+急救”AED地图[9-10],自动更新定位、自动分析等功能可以从视觉、听觉多途径给予施救者现场指导。

4.2.4 体外心肺复苏(extracorporeal cardiopulmonary resuscitation, ECPR)ECPR可为CA患者提供循环和呼吸支持,为解决潜在的可逆性疾病赢得时间。与传统CPR相比,ECPR能够提高冠状动脉的灌注压、ROSC率以及除颤成功率,并且能够改善血流动力学状态,减少心肌梗死面积,减少缺血缺氧性脑病的风险[11-12]。

2020年AHA指南提出[13]:对于OHCA患者,相对年轻,有目击者且无终末期疾病,导致CA的疾病可逆,超过40 min后仍可考虑启动ECPR;对于IHCA患者,如果60 min内实施ECPR,生存率及神经系统预后可能均存在潜在获益[14]。

CA患者神经功能预后随着复苏时间延长而恶化,因此,如何快速建立ECPR从而缩短组织低灌注时间成为复苏关注要点。近年来,移动超声为CA状况下可视化、快速且精准实施动、静脉导管植入提供了可靠参考,显著提升了VA-ECMO管路建立成功率。此外,移动ECMO设备也显著缩短了院外复苏低灌注时间。

主动脉内球囊反搏不仅可以增加舒张压,提高大脑中动脉的前向血流,增加冠状动脉灌注,也可以降低ECPR的左心室负荷。肾脏替代治疗在ECPR期间,可以优化容量管理,减轻心肺负担,清除内毒素,促进各脏器功能恢复,但此举也会增加感染、血栓形成和出血等风险。当血乳酸 > 24 mmol/L或者血乳酸 > 16 mmol/L且pH < 6.828时则考虑终止ECPR[15]。

目前国内部分地区已经建成了区域性ECPR中心,且获得了良好的治疗效果。然而,受制于部分医疗结构技术不全面、伦理及费用等,ECPR的发展仍处于瓶颈期。建立完备的分级转诊机制、做好定期专业培训、资质认证和后续质量控制将成为我国ECPR技术健康持续发展的关键。

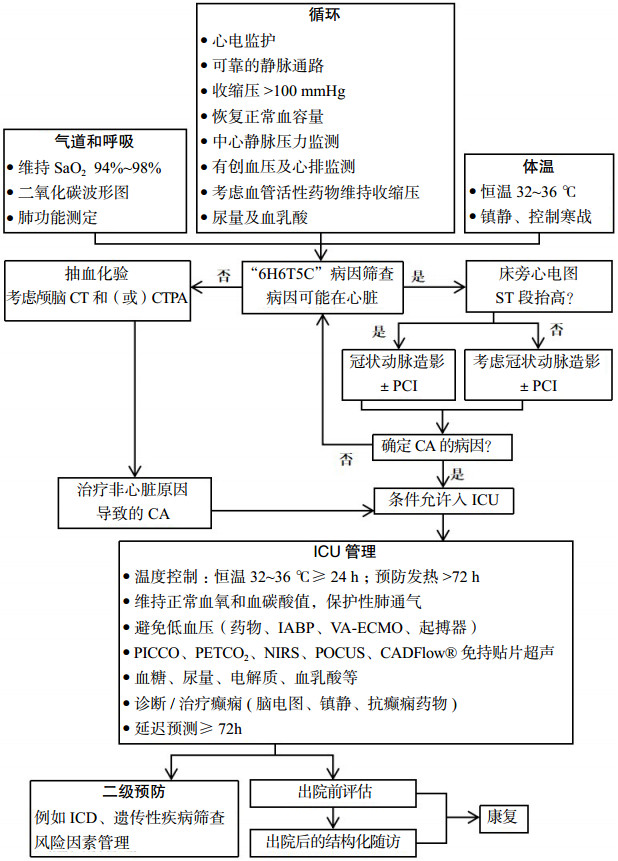

4.2.5 基于病因的复苏快速明确导致CA的病因,才可能提高CA的救治成功率。CA的原因可能是多种因素共同作用的结果,其中约80%为心源性。为了快速识别CA病因,临床总结出“6H6T5C”快速病因筛查表[16]。

(1)“6H”为导致CA的主要病因:低体温(Hypothermia)、低氧血症(Hypoxia)、低血容量(Hypovolemia)、低血糖(Hypoglycemia)、酸中毒[Hydrogenion(acidosis)]、高钾/低钾血症(Hyper-/hypokalemia)。

(2)“6T”为导致CA的次要病因:心梗(Coronary Thrombosis)、肺栓塞(Pulmonary Thrombosis)、心脏压塞(Cardiac Tamponade)、张力性气胸(Tension Pneumothorax)、创伤(Trauma)、中毒(Toxins)。

(3)“5C”为导致CA的其他病因:颅脑病因(Cerebral causes)、心肌病(Cardiomyopathy)、传导异常(Conduction abnormalities)、先天性异常(Congenital abnormalities)、心脏震荡(Commotio cordis)。

CA的病因多,治疗复杂,往往涉及多个学科的技术交叉。VA-ECMO、TTM、经皮冠状动脉介入治疗等复杂技术均可应用于CA患者的救治。

4.2.6 药物复苏复苏药物的及时使用也非常重要。对于不可电击心律的CA,尽早给予肾上腺素,每提前1 min给药,生存率提升4%[17];对于可电击心律的CA,在最初数次除颤尝试失败后给予肾上腺素;对于任何情况下的儿科患者,胸压开始后5 min内给予肾上腺素是合理的。首次给予肾上腺素每增加1 min,出院生存率逐步下降[13],基于以上数据,国内外掀起了复苏药物的研究热潮,预灌封肾上腺素以便捷、减少误差和备药时间短的优势进入临床视野。

4.2.7 心脏骤停后综合征(postcardiac arrest syndrome, PCAS)PCAS是指CA时全身组织器官发生严重缺血、缺氧,炎症因子释放,产生各种代谢产物,ROSC后发生再灌注损伤,导致机体出现多器官功能紊乱或障碍。

PCAS与CA患者预后密切相关,是影响复苏患者存活率的独立危险因素。缺血-再灌注损伤、免疫过度激活是PCAS出现多器官功能障碍和死亡的重要病理生理学基础。PCAS分成四个病理损伤过程:CA后脑损伤、CA后心肌功能障碍、全身缺血-再灌注损伤、持续致病性病因和诱因[18]等。

PCAS治疗重点在于逆转PCAS的病理生理表现,全程集束化管理。怀疑CA的原因为心源性,且心电图提示ST段抬高,在排除禁忌证后应紧急行冠状动脉造影。去甲肾上腺素为CA后患者的一线血管收缩剂,药物治疗后仍持续休克,可考虑体外机械循环支持。CPR后治疗中PaCO2需要维持在一个正常的生理范围,考虑温度校正的情况下使SaO2≥94%。CPR后治疗中应积极评估中枢神经系统损伤程度,并采用减轻神经功能损伤的联合保护措施。

|

| 图 1 CA患者ROSC恢复后病因救治示意图 |

|

|

对于CA患者及其家属应完善院内宣教,做好出院后的结构性随访;对于院外群众,应该由专业团队进行医学科普,让大众了解CA的原因。通过保持身体健康、定期体检、避免过度劳累、避免情绪激动、学习急救知识、避免不安全用药等措施来预防CA的发生。

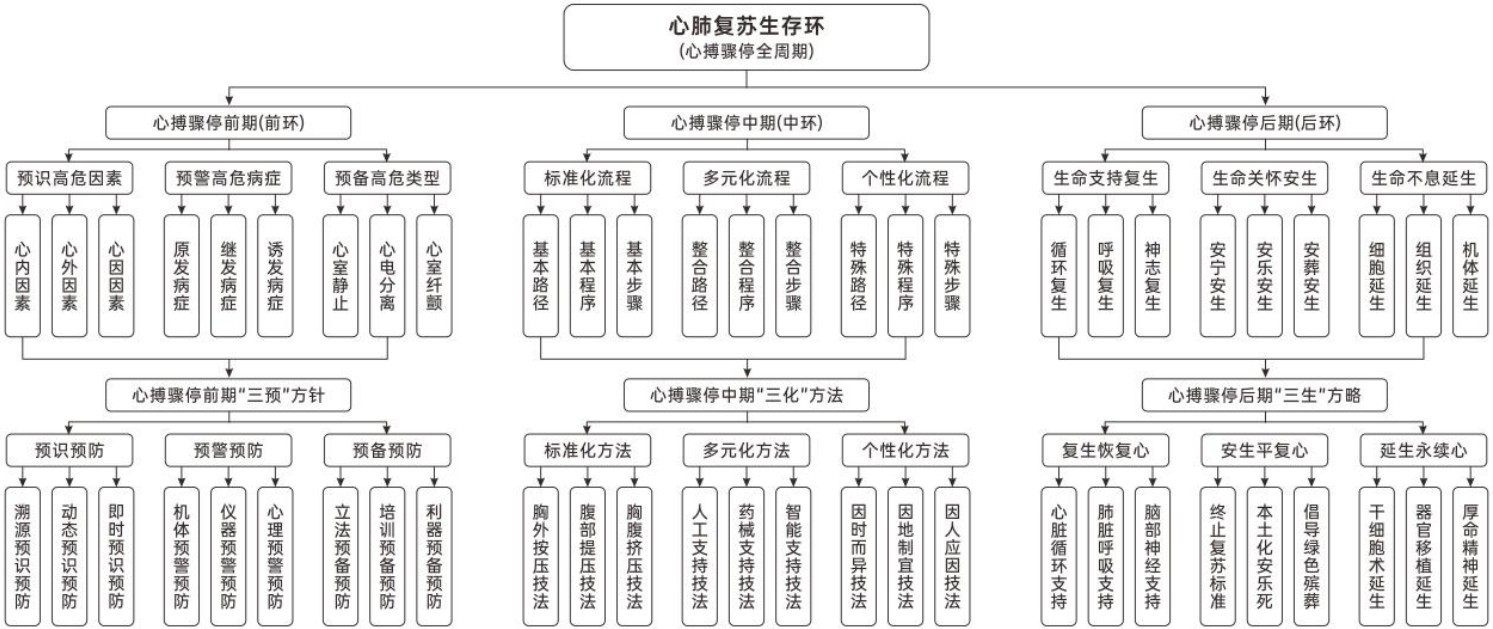

4.3 中国特色CPR理论的探索以CA病因为抓手,围绕CA后CPR“三环”,落实CA防治救“三心”,我国近期发布了《2024中国心肺复苏专家共识》指南纲要,是中国特色CPR理论探索的重大成果,将为中国CPR同仁提供重要参考指引。见图 2。

|

| 图 2 《2024中国心肺复苏专家共识》指南纲要 |

|

|

虽然近年来CA的救治备受关注,其研究领域也取得了快速发展,但目前仍缺乏CA后有效的治疗措施。复苏中ECPR的最佳受益人群及启动时间等关键问题仍需进一步研究以确定最佳临床标准。基础研究中新的救治理念及方法也有待临床验证和转化。毋庸置疑,快速且高质量的早期复苏,精准且个体化的复苏后管理是CA患者救治策略的核心。期待随着国家“心脏骤停中心”建设的不断完善,在社会CPR总动员的基调下,在“预防为主,防治结合”的方针下,CA的救治将可以取得卓越性进展。

利益冲突 作者声明无利益冲突

| [1] | 陈玉国, 徐峰. 中国心脏骤停与心肺复苏报告: 2022年版[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2023. |

| [2] | 中国研究型医院学会心肺复苏学专业委员会, 中国老年保健协会心肺复苏专业委员会, 中国老年保健协会全科医学与老年保健专业委员会, 等. 中国淹溺性心脏停搏心肺复苏专家共识[J]. 中华急诊医学杂志, 2020, 29(8): 1032-1045. DOI:10.3760/cma.j.issn.1671-0282.2020.08.004 |

| [3] | 兰超, 张强, 雷如意, 等. 心脏骤停救治现状及2023年研究热点[J]. 中华急诊医学杂志, 2024, 33(1): 6-10. DOI:10.3760/cma.j.issn.1671-0282.2024.01.002 |

| [4] | 国家卫生健康委办公厅. 国家卫生健康委办公厅关于印发急诊医学等6个专业医疗质量控制指标(2024年版)的通知[EB/OL]. (2024-04-30). http://www.nhc.gov.cn/yzygj/s7657/202405/97077a8e0c7a4db68e8e6ad64a3880f0.shtml. |

| [5] | Zhao XL, Wang S, Yuan W, et al. A new method to evaluate carotid blood flow by continuous Doppler monitoring during cardiopulmonary resuscitation in a porcine model of cardiac arrest[J]. Resuscitation, 2024, 195: 110092. DOI:10.1016/j.resuscitation.2023.110092 |

| [6] | Huang HK, Chen HH, Chen YL, et al. A novel assessment using a panoramic video camera of resuscitation quality in patients following out-of-hospital cardiac arrest[J]. Prehosp Emerg Care, 2023, 27(1): 90-93. DOI:10.1080/10903127.2021.2015025 |

| [7] | Kwon JM, Kim KH, Jeon KH, et al. Artificial intelligence algorithm for predicting cardiac arrest using electrocardiography[J]. Scand J Trauma Resusc Emerg Med, 2020, 28(1): 98. DOI:10.1186/s13049-020-00791-0 |

| [8] | Couper K, Kimani PK, Abella BS, et al. The system-wide effect of real-time audiovisual feedback and postevent debriefing for in-hospital cardiac arrest: the cardiopulmonary resuscitation quality improvement initiative[J]. Crit Care Med, 2015, 43(11): 2321-2331. DOI:10.1097/CCM.0000000000001202 |

| [9] | 陈少芬, 廖彦昭. 社区AED培训效果与其相关影响因素的分析[J]. 心电图杂志(电子版), 2019, 8(3): 51-52. |

| [10] | Auricchio A, Gianquintieri L, Burkart R, et al. Real-life time and distance covered by lay first responders alerted by means of smartphone-application: Implications for early initiation of cardiopulmonary resuscitation and access to automatic external defibrillators[J]. Resuscitation, 2019, 141: 182-187. DOI:10.1016/j.resuscitation.2019.05.023 |

| [11] | Gasparetto N, Tarantini G, Perazzolo Marra M, et al. Combined treatment of refractory cardiac arrest by extracorporeal membrane oxygenation and therapeutic hypothermia[J]. G Ital Cardiol (Rome), 2013, 14(2): 145-148. DOI:10.1714/1218.13529 |

| [12] | 王军红, 司金双, 李硕, 等. 体外心肺复苏联合血液净化技术成功救治严重药物中毒所致心脏骤停1例[J]. 中华急诊医学杂志, 2022, 31(3): 392-394. DOI:10.3760/cma.j.issn.1671-0282.2022.03.024 |

| [13] | Merchant RM, Topjian AA, Panchal AR, et al. Part 1: executive summary: 2020 American heart association guidelines for cardiopulmonary resuscitation and emergency cardiovascular care[J]. Circulation, 2020, 142(16_suppl_2): S337-S357. DOI:10.1161/CIR.0000000000000918 |

| [14] | Ölander CH, Vikholm P, Schiller P, et al. Eligibility of extracorporeal cardiopulmonary resuscitation on in-hospital cardiac arrests in Sweden: a national registry study[J]. Eur Heart J Acute Cardiovasc Care, 2022, 11(6): 470-480. DOI:10.1093/ehjacc/zuac048 |

| [15] | 孙峰, 张华忠, 梅勇, 等. 早期乳酸判断体外心肺复苏患者预后的研究[J]. 中华急诊医学杂志, 2022, 31(12): 1608-1611. DOI:10.3760/cma.j.issn.1671-0282.2022.12.006 |

| [16] | Mommers L, Slagt C. Introducing the C's in CPR[J]. Resuscitation, 2022, 173: 101-102. DOI:10.1016/j.resuscitation.2022.02.022 |

| [17] | Okubo M, Komukai S, Callaway CW, et al. Association of timing of epinephrine administration with outcomes in adults with out-of-hospital cardiac arrest[J]. JAMA Netw Open, 2021, 4(8): e2120176. DOI:10.1001/jamanetworkopen.2021.20176 |

| [18] | Neumar RW, Nolan JP, Adrie C, et al. Post-cardiac arrest syndrome: epidemiology, pathophysiology, treatment, and prognostication. A consensus statement from the international liaison committee on resuscitation (American Heart Association, Australian and New Zealand council on resuscitation, European resuscitation council, heart and stroke foundation of Canada, InterAmerican heart foundation, resuscitation council of Asia, and the resuscitation council of Southern Africa); the American Heart Association emergency cardiovascular care committee; the council on cardiovascular surgery and anesthesia; the council on cardiopulmonary, perioperative, and critical care; the council on clinical cardiology; and the stroke council[J]. Circulation, 2008, 118(23): 2452-2483. DOI:10.1161/CIRCULATIONAHA.108.190652 |

| [19] | 中华医学会急诊医学分会复苏学组, 中国医药教育协会急诊专业委员会, 成人心脏骤停后综合征诊断和治疗中国急诊专家共识组, 等. 成人心脏骤停后综合征诊断和治疗中国急诊专家共识[J]. 中华急诊医学杂志, 2021, 30(7): 799-808. DOI:10.3760/cma.j.issn.1671-0282.2021.07.002 |

2025, Vol. 34

2025, Vol. 34