随着全球变暖和极端天气的加剧,高温对人类健康的影响日益显著,热相关疾病的发生率显著上升[1-3]。热射病是最为严重的热损伤性疾病,其核心体温往往超过40℃,伴随中枢神经系统异常及多脏器功能受损。根据病因可分为经典型和劳力型热射病,若处理不当病情进展迅速,患者的预后差,病死率高[4]。2024年中国西南地区的一项研究显示,83家三甲医院收治的873例热射病患者中,ICU病死率为20.7%,出院病死率为34.1%[5]。国内外因体育运动、军训和户外作业导致的热射病致死事件屡见报道[6-7]。因此,加强高温环境下热射病的预防和应对措施势在必行。

过去十年,部队在热射病防治方面取得显著进展。2015年发布了《热射病规范化诊断与治疗专家共识(草案)》[8],2016年成立了全军热射病防治专家组,2019年更新了《中国热射病诊断与治疗专家共识》[4]。2024年,《军队热射病防治技术规范》被列入国家军用标准[9]。部队建立了以“预防为主、关口前移、一体联动、分级防治”为原则的热射病防治四级体系,覆盖基层、区域、战区和全军,旨在实现“热不致病、病不致危、危不致死”的目标[10]。宋青等专家提出的热射病防治“8-4-6”黄金法则已在基层部队广泛应用,为热射病的预防和现场处置提供了科学有效的操作模式[11]。在院前救治方面,强调“快速有效持续降温,全程监测生命体征,先降温再后送,积极对症支持治疗”的原则,从多个角度规范了急救流程[4, 9]。院内治疗方面,已发布的两版热射病救治专家共识提出“十早一禁”的原则,为热射病治疗提供指导建议[4, 8]。

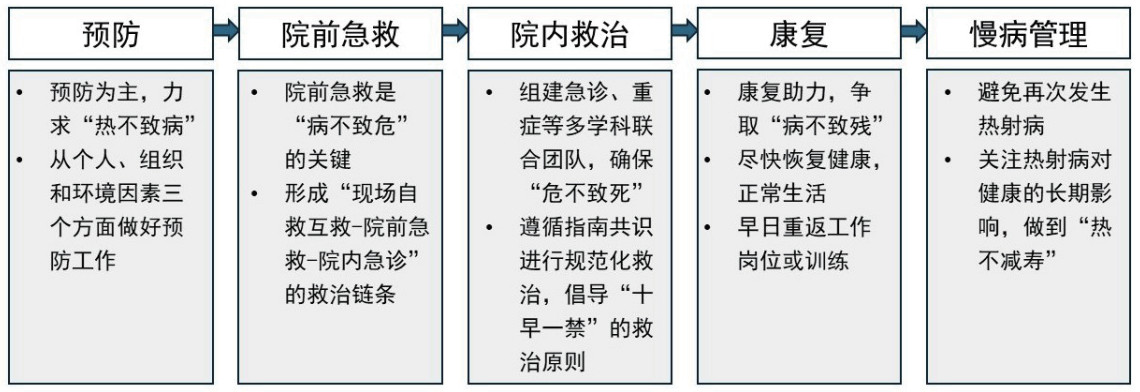

然而,我国地方热射病的预防和救治仍面临以下挑战[12-14]:(1)公众对热射病的认识不足,处理能力有限,高温环境下的预防措施不够科学;(2)院前急救存在误区,对热射病了解不足,无法在“黄金半小时”内及时降温,导致院前与院内救治脱节,转运时间过长,尚未形成“公众自救互救—院前急救—院内急救”三位一体的急救链条;(3)院内缺乏专业热射病救治团队,许多医院尚未建立相应的急救措施,医务人员对热射病的认识较弱;(4)地方热射病救治体系尚处于空白阶段,亟需建立涵盖“预防—院前急救—院内救治—康复—慢性病管理”的全病程救治体系以及热射病救治中心为基础的救治网络。

目前,缺乏统一的热射病救治体系建设标准。为进一步规范热射病救治体系,提高救治成功率,军队热射病防治专家组与各地专家进行了研讨,并制定了《热射病救治体系建设标准专家共识》,以期为热射病救治提供参考与指导。

1 热射病救治体系建设目的通过不断优化建设热射病的防治体系,从预防、现场处置、院前急救、院内救治、功能康复和慢病管理等方面,提升热射病全流程防治的及时性、规范性、科学性,从而降低热射病发生率、提高院内救治成功率及降低重症病死率,改善患者的远期预后和生存质量。结合国内外先进经验,通过建立符合我国国情的热射病救治中心和热射病专科联盟,进一步完善国家和区域急诊急救医疗服务体系。

推荐意见1:通过建设热射病全流程防治体系,优化热射病的防治流程,提升救治的规范性与成功率,进而改善患者的预后和生存质量。

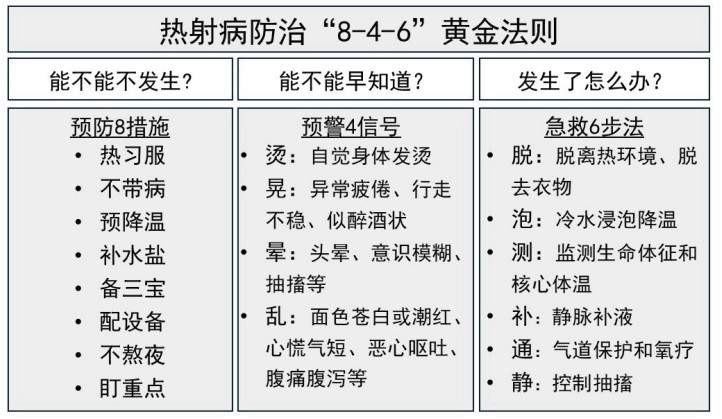

2 热射病救治体系的建设要求 2.1 坚持预防为主,力求“热不致病”热射病的预防比治疗更为有效且容易。每个人都应成为自己健康的守护者,主动学习热射病相关知识,掌握应对高温天气的方法,尤其是户外工作者、运动员、消防员、军人、老年人、儿童、肥胖人群以及生活在高温高湿地区的人群[15-19]。政府可以利用媒体进行宣传教育,提高公众对热射病的防范意识,普及相关预防知识和急救措施。同时,加强气象监测与预警,及时发布高温天气预警,提醒公众注意防暑。此外,应制定相关政策,保护户外工作者权益,合理安排工作时间和条件,以减少高温作业的危害。在高温期间,可以设立避暑中心,为群众提供避暑场所,确保群众有地方躲避极端天气。医院和社区卫生机构应提供热射病相关的医疗服务与咨询,确保患者得到及时救治。与行业组织和社区合作,开展针对老年人和儿童等易受影响群体的专项保护措施;军事训练、运动会、户外作业等高强度体力活动时做好热射病预防保障措施和预案[15-19]。宋青等专家就热射病“能不能不发生?”“能不能早知道?”以及“发生了怎么办?”等三个问题总结出了热射病防治“8-4-6”黄金法则[11](图 1),它简单易记,适用于热射病的普及培训。

推荐意见2:热射病的救治坚持预防为主,从个人、组织和环境等多方面着手,开展教育培训和组织保障,力求实现“热不致病”,切实保障高温期间公众的健康与安全。

推荐意见3:热射病防治的“8-4-6”黄金法则简明易懂,便于记忆,适合用于热射病防治知识的普及培训。

2.2 院前急救是“病不致危”的关键快速识别、快速评估、迅速降温和及时的对症支持治疗是成功治疗热射病的关键[4, 8, 10]。在热射病发生后最初的30~60 min内(“黄金半小时”),将核心体温降低至38.5℃以下,可以将病死率降至零[11, 20]。由于早期救治时间窗有限,专业救护人员往往无法迅速到达,因此第一目击者和现场的自救互救显得尤为重要[21-23]。加强院前急救人员的培训,提升热射病的院前救治水平至关重要。急救团队应进行规范化培训,掌握热射病的识别要点、院前急救、早期诊治和处理流程等,熟悉核心体温监测、迅速降温技术和生命支持等技能。在现场救治过程中,急救团队需与接诊医院保持密切联系,实时传输患者信息,协助医院做好接诊准备并启动预警。同时,120调度人员在接到报警后应注意识别热射病并提供指导[11, 15-16]。

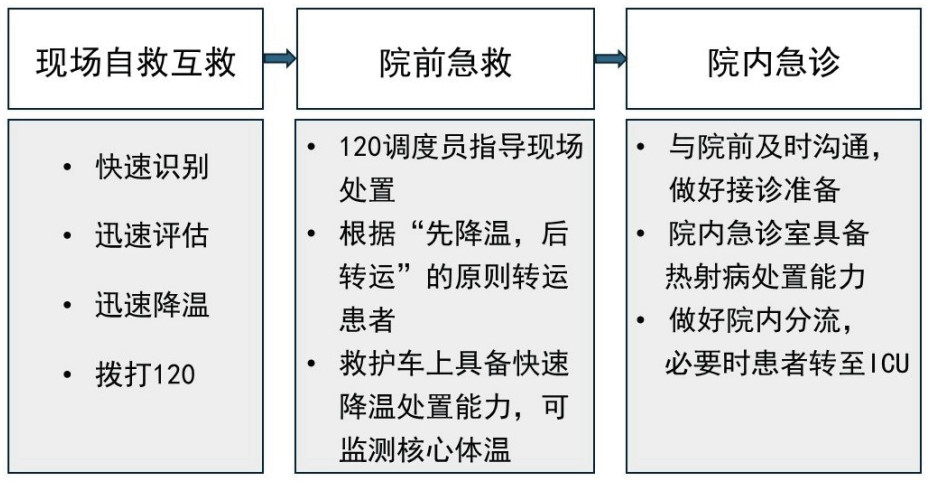

可以借鉴胸痛救治单元的成功经验,卫生行政部门应引导建立区域性的热射病救治体系,形成“现场自救互救—院前急救—院内急诊”的救治链条(图 2)[24-25]。基层卫生单位可设立专门的热射病降温单元,提供初步紧急处理,切记“先降温,后转运”的救治原则。同时,救护车需具备核心温度监测和快速降温能力,形成移动降温单元,以便在转运过程中迅速有效地降低体温。此外,院内急诊科应设立专门的热射病抢救单元,确保患者到达医院后能立即接受有效治疗[11, 26]。

|

| 图 2 热射病院前院内一体化救治链条 |

|

|

热射病防治的“8-4-6”黄金法则中[11],预警的“4”个信号(“烫”“晃”“晕”“乱”)强调热暴露后的神志改变,简化了热射病的诊断标准,有助于早期识别;而现场处置的“6”步法(“脱”“泡”“测”“补”“通”“静”)则强调现场迅速降温,以确保有效处置。最近,有学者提出热射病快速处置的Haste法则,当处于高温环境或参与剧烈活动后出现神志改变时,应立即启动降温等急救措施(表 1)[27]。

| 要点 | 解释 |

| 热暴露 (heat exposure) |

暴露于高温(或高湿)环境和(或)剧烈活动后 |

| 精神状态改变 (altered mental status) |

评估是否出现精神症状,比如头晕、意识混乱、晕厥、共济失调、谵妄等 |

| 开始降温 (start cooling) |

立即进行冷水降温;如无呼吸心搏,立即开始心肺复苏 |

| 时间(time) | 意识到情况紧急,迅速拨打急救电话 |

| 紧急(emergency) | 迅速采取行动,防止病情发展 |

推荐意见4:快速识别、快速评估、迅速降温和及时的对症支持治疗是成功治疗热射病的关键。

推荐意见5:加强第一目击者和院前急救人员的培训,建立完善的热射病区域救治体系,形成“现场自救互救—院前急救—院内急诊”紧密衔接的救治链条,有效提升热射病救治的成功率。

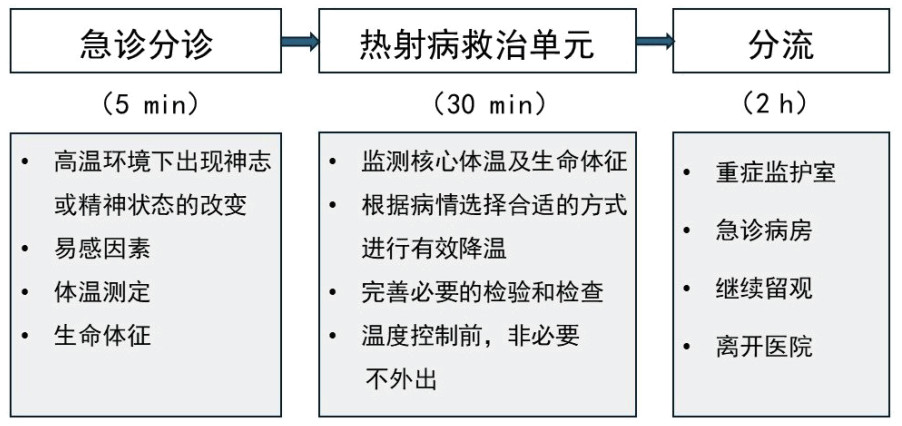

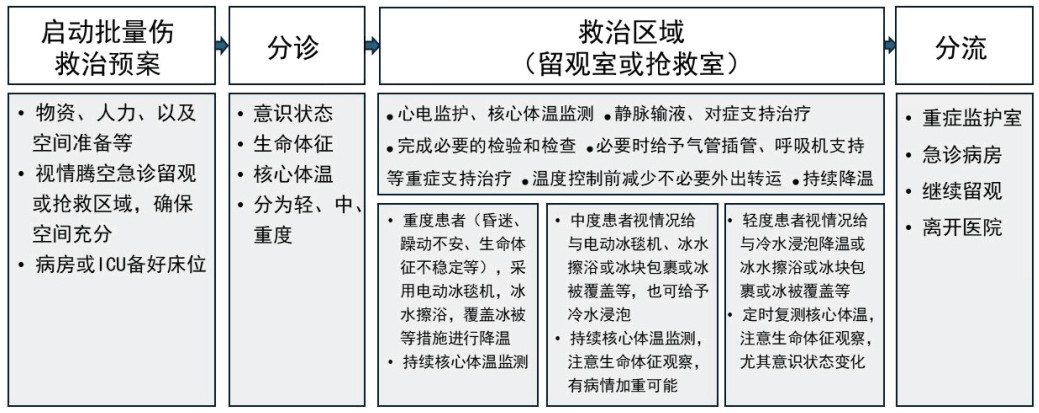

2.3 院内多学科联合,确保“危不致死”急诊科在热射病的救治中扮演着关键角色,负责快速评估和处理患者[26]。一旦怀疑热射病,应立即转送医院进行进一步评估和治疗。在转运过程中,院前急救与院内急诊需保持良好沟通。急诊科应优化流程,迅速评估病情,包括热射病的严重程度、潜在的器官损害及治疗计划,并明确后续转诊方向。部分热射病患者可能自行到达医院或需从院外转送,因此急诊科必须具备全面的救治能力,确保快速分诊、持续监测核心体温、迅速降温以及对症支持治疗,确保患者得到及时有效的救治(图 3为急诊接诊处置流程)[11, 28]。高发季节或地区,急诊要具备批量热射病救治的能力(图 4为批量伤处置流程)[11, 28]。

|

| 图 3 热射病患者急诊就诊处置流程图 |

|

|

|

| 图 4 批量热射病患者救治处置流程图 |

|

|

热射病前期处置不及时,可导致多脏器功能衰竭,表现为循环衰竭、中枢功能障碍、急性肾功能衰竭、脑水肿、急性呼吸窘迫综合征、弥散性血管内凝血、心肌损伤、胃肠道功能障碍、横纹肌溶解和肝衰竭等[4, 8, 29-32]。一旦进入多脏器功能衰竭阶段,病情进展迅速,治疗周期延长且费用增加,患者预后差[4, 8, 26, 29]。危重热射病患者的救治通常由重症医学科主导,并需多学科团队协作(multi-disciplinary team, MDT),针对具体问题进行处理,并全面管理患者的整体情况,倡导“十早一禁”的原则,以提供最佳的多脏器功能支持治疗,最大化保护和恢复器官功能[4]。

推荐意见6:热射病的院内救治应以急诊医学科和重症医学科为主,结合MDT协作。急诊科应优化热射病的救治流程,提升快速处置能力,同时加强院前急救与院内急诊之间的沟通与衔接。在高发季节,医院应具备应对群体伤害的救治能力,并与重症医学科密切合作,提供全面的器官功能支持。

2.4 康复训练助力,促进功能恢复早期康复治疗在危重患者救治中具有重要作用。研究表明,接受ICU治疗的热射病患者长期并发症发生率在3.7%~40.7%,约30%的幸存者可能出现认知或运动功能障碍,且许多情况下是永久性的[33-36]。神经系统后遗症(如小脑性共济失调、构音障碍、认知障碍和顺行性遗忘)可能持续数周至数月[33-36]。识别患者的康复需求、把握时机、制定个体化康复方案,并有效实施和密切监测以预防不良事件,是重症康复实践的核心要素。未来需要针对重症热射病早期康复的细节问题进行更多研究。热射病患者的康复训练可分为两个层面:一是尽快恢复健康,重返正常生活;二是重新投入训练或工作。因此,为患者制定个体化康复策略,结合高压氧、中医药、针灸、物理治疗和心理治疗等方法,对恢复生活和训练至关重要。

目前,针对劳力型热射病恢复的工人、运动员或军事人员,尚缺乏全面可执行的复工、复赛或复职指导方案[37-40]。一般建议在临床和实验室检查结果恢复正常后逐步恢复锻炼。美国运动医学学会建议,运动员复赛前需进行热耐力检测,但具体操作方案和有效性仍需进一步探讨,可作为恢复训练或比赛的辅助工具。关于热射病后的恢复活动,最佳时间建议是在出院后至少休息一周,并进行随访,包括体检和必要的实验室检查[37-39]。患者获准活动后,应在凉爽环境中开始锻炼,逐渐增加持续时间和强度。在经过2~4周的全面训练后,如果运动员能够适应高温,则可参加全面比赛;若无法完成剧烈活动或出现症状复发,则应考虑进行热耐力测试[37-40]。

推荐意见7:康复治疗对热射病患者至关重要,通过识别需求、制定个体化方案并有效实施,促进其早日恢复健康、重返正常生活并恢复训练或工作。

2.5 慢病管理常在,关注长期损伤慢性病管理是热射病全病程救治体系中重要的一环(图 5)。有条件的医院要开展热射病康复门诊服务,关注热射病对患者健康的长期影响。研究表明,经典型热射病患者出院后2年的病死率高达71%[41]。此外,相关研究还发现,热射病康复者发生肾脏疾病、认知障碍和心理疾病的风险显著增加[37-41]。进一步的随访研究显示,热射病康复者发生重大心血管事件的风险是普通人群的4倍,缺血性中风的发生率则是普通人群的5.5倍[42-44]。值得注意的是,约4.1%~15.4%的劳力型热射病患者在出院后的2年内有过热射病复发的情况[45]。因此,对于热射病康复患者,医疗机构应重视中长期并发症,建议患者进入长期随访管理,并开展针对性的慢性病管理措施。通过加强康复后的健康监测和干预,期许能够有效改善患者的生活质量,并降低长期健康风险。

|

| 图 5 热射病全病程救治体系 |

|

|

推荐意见8:热射病康复患者应纳入长期随访管理,重点关注中长期并发症的风险,如神经、肾脏、认知、心理及心血管疾病。通过开展慢性病管理和健康干预,旨在提高患者的生活质量,降低复发率,并减少长期健康风险。

3 热射病救治体系的建设内容 3.1 建立热射病救治网络应根据当地人口、地理环境、交通状况和医疗资源分布等特点,规划布局热射病救治网络。原则上,以地级市或县域为单位,每个辖区应至少设有一家二级以上医院作为热射病救治中心,并联合其下级医院或医联体单位、乡镇卫生院、院前急救站点等,形成覆盖全区域的闭环式救治网络。同时,合理布局急救中心和急救站,建立统一的急救指挥调度平台,提升院前急救能力。在县域内合理规划布局热射病救治哨点,发挥乡镇卫生院、村与社区医疗卫生机构、院前急救站点等的作用,确保救护车接诊患者后30 min内可以抵达热射病救治中心或哨点进行早期处置。

此外,应依托院前120急救系统,建立热射病急救信息指挥平台,加强院前急救与院内急诊、专科之间的信息流通,实现三方救治环节的紧密联动,避免因信息不畅而导致的转诊延误,确保患者得到及时救治,从而提高热射病救治成功率。

推荐意见9:应根据地区特点建立热射病救治网络,规划二级及以上医院为救治中心,并与下级医疗机构及急救站点形成有效联动,构建高效的信息流通和急救指挥平台,确保及时救治,提高热射病的救治成功率。

3.2 热射病救治中心 3.2.1 功能及定位根据部队前期防治经验[9-10],建议建设四级救治体系,热射病救治中心是热射病救治体系建设的关键。热射病救治中心旨在为热射病患者提供综合、循证和标准化的医疗服务,涵盖预防、院前急救、院内急诊、重症治疗和康复、慢性病管理等全病程各个环节(图 5),中心需制定相关诊疗流程和质量改进计划,以确保治疗措施符合指南要求。根据医疗机构的救治需求和能力,各级医疗机构应明确热射病救治中心的功能定位:建议二级及以下医疗机构设立三级热射病救治中心;三级综合医院应具备二级热射病救治中心的功能;国家区域医疗中心及大型三级甲等医院则需按照一级热射病中心的标准进行建设(表 2)。乡镇卫生院、村与社区医疗机构及院前急救站点作为热射病救治哨点,在热射病的院前急救和早期处置中起着重要作用,是四级体系中的必要组成部分。

| 功能定位 | 建设要求 |

| 三级 | 独立的急诊科,具备热射病降温单元及相关设备,能够进行核心温度监测和快速降温,同时具备独立开展基础生命支持和高级生命支持的能力。科室设有标准的热射病预检分诊和处理流程,定期开展质量控制工作,不断优化流程,并进行培训考核,以提升服务水平。此外,对学校、消防队伍和户外工作者等高风险人群开展科普教育 |

| 二级 | 在三级中心基础上,要求具备高水平的重症救治能力,组建多学科联合的热射病救治团队,推进信息化建设,完善质控管理体系。定期开展热射病培训和科普活动,鼓励科学研究,鼓励为热射病康复患者门诊咨询服务 |

| 一级 | 在二级中心基础上,建立“院前—院内—康复—慢病管理”一体化救治模式,构建区域化网络体系和高水平的信息化管理数据平台。设立热射病救治培训基地和热耐力检测实验室,开展热射病康复患者的门诊咨询服务。制定质控标准,督导下级中心工作,推动科研技术研究,并为行业组织、卫生管理机构或政府提供咨询建议 |

热射病中心的建设应由医院行政部门牵头,急诊科或重症医学科负责具体实施,相关科室和管理部门参与其中。根据实际情况,制定管理制度和规范。热射病中心以急诊科和重症医学科为核心,热射病救治单元为基本管理单位,建立MDT机制。依据相关诊疗指南和操作规范,制定救治预案和协作机制,搭建数据信息管理平台,对诊疗数据进行统计分析,以进行质量监测和科学研究,并设立激励约束机制。此外,中心应与院前120急救中心、基层医疗卫生机构及医联体内各医疗机构建立联动机制,优化院前院内的衔接流程,确保一体化救治通道的畅通。

推荐意见10:建议建立四级热射病救治体系,明确各级中心的功能定位,强化院前急救、院内治疗与康复的联动,推动信息化建设与多学科联合诊疗,确保全程救治的标准化和循证化,进而提升救治效果与效率。

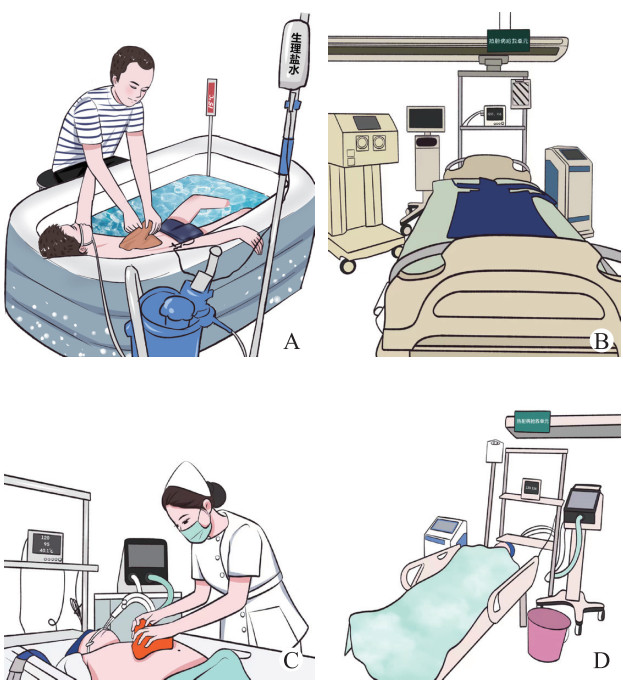

3.2.2 热射病救治单元院前急救、急诊抢救室、病房和重症监护室应建立热射病救治单元。热射病救治单元要具备快速降温、监测核心体温等热射病救治专项能力,也要具备急救复苏、生命支持等救治技术和能力。在高温环境下进行军事训练、长跑比赛、学生训练或户外作业等时,可以通过设置热射病防治站点,建立降温单元。热射病救治单元具有及时识别处置热射病的能力,根据技术和设备可及情况,可以选择有效的方式方法(图 6~7为不同单元的降温方式)进行降温,并对核心温度进行及时监测,力争在半小时以内把核心温度降至39.0℃以下,2 h降至38.5℃以下(表 3为热射病降温的注意要点)。高温地区和季节,热射病救治单元应该做好批量热射病患者救治的物资准备(表 4)。

|

| 注:A为用于冷水浸泡的降温水池担架;B为水淋降温;C~D为卷式担架内冰块(水)覆盖躯干并利用布单包裹进行降温,方便转运 图 6 现场降温 |

|

|

|

| 注:A为冷水浸泡降温;B为热射病救治单元(配有电动冰毯机、呼吸机、血滤机、心电监护、以及核心体温监测等设备);C为对气管插管的热射病患者进行电动冰毯机和冰水擦浴联合降温;D为对热射病患者进行电动冰毯机降温,同时全身覆盖冰水浸泡后的被子 图 7 急诊科热射病救治单元的降温方式 |

|

|

| 要点 | 解释 |

| 时效性 | 一旦发生热射病要迅速行动,及早启动降温,及时拨打120急救电话,0.5 h内(黄金半小时)将体温降至38.5℃以下,可以避免重症发生和死亡,强调“先降温,后转运”的原则 |

| 目标 | 0.5 h内把核心温度降至39.0℃以下,2 h降至38.5℃以下 |

| 金标准 | 冷水浸泡:20~26℃温水体感较好,但水温越低,降温效果越好 |

| 降温措施 | 若无条件实施冷水浸泡,根据现有条件和降温原则(覆盖足够大的体表面积、确保足够快的降温速率、技术和设备可及)选择合适的方式方法 |

| 监测评估 | 实时核心温度监测是评估病情的关键,同时关注意识状态改变和生命体征的变化 |

| 场所 | 设备物资 |

| 现场保障 | 降温水池、温(湿)度计、耳温度计、直肠温度计、指脉氧饱和度仪、冰水、毛巾(被)等 |

| 院前急救 | 降温担架、耳温度计、直肠温度计、冰块、冰水、毛巾(被)等 |

| 急诊科 | 电动冰毯机、降温水池、降温马甲、冰帽、血滤机、制冰机、持续直肠温度监测设备等 |

推荐意见11:热射病救治单元是热射病救治的核心管理单位,能够迅速启动降温措施,确保在半小时内将核心温度降至39℃以下,2 h内降至38.5℃以下,同时具备监测和支持生命体征的能力。

3.2.3 质量控制与持续改进热射病救治中心的质量控制指标可分为三类。(1)结构性指标:主要涉及热射病救治单元的建设、设备配置以及热耐力实验室的建设情况等。(2)过程指标:主要包括急诊预检分诊的及时率、热射病患者的降温速度、在0.5 h或2 h内达到目标温度的比例,以及重症患者遵循治疗指南的比例等。(3)结局指标:主要指热射病患者的重症发生率、病死率和致残率等。这些指标为评估热射病救治体系的有效性奠定了基础,有助于持续优化救治流程,提升患者的整体医疗护理质量。

3.2.4 教育培训和科研建设强化热射病相关理论培训,提高核心技术掌握程度和急救流程的熟练度,对热射病中心的质量改进至关重要。科研建设是提升和持续改进医疗质量的有效保证,各级中心应建立相应的科研团队和项目,积极投入资源,鼓励高级版热射病中心开展临床研究,以促进中心建设并推动其可持续发展。

3.2.5 信息化数据管理热射病中心的信息化建设旨在提升热射病相关数据的采集、分析、反馈和管理的准确性与客观性,从而实现热射病救治流程的精确质量控制。建设内容主要包括院前、院内及院际间的区域数据库及其互联互通与安全管理等。建议具备病历结构化设置、关键信息自动抓取和集成数据分析功能,以确保信息流畅高效。

3.3 热耐力检测实验室热耐力是指在温暖至炎热条件下维持身体活动的能力,反映了机体的心血管功能、神经生物学功能及全身细胞反应能力的综合状态[40, 46]。可以考虑在热射病一级或二级中心建设热耐力检测实验室,用于客观评估个体的热耐力。该实验室采用人工热室模拟高温高湿环境,训练时室温设定在40℃,相对湿度控制在40%(±5%的偏差)[47]。热室内配备跑步机,位于中央位置,具有可调节的速度和坡度,以模拟不同的训练强度。此外,热耐力训练室还需配备生命体征监测设备,包括用于监测核心体温的电子肛温计或耳温仪,以及监测心率的心电监护仪或可穿戴式监测设备(图 8)。热耐力检测实验室可以用于抽查特定人群的热耐力情况,评估热习服训练效果,发现热耐力较差的人员,并帮助热射病伤员康复后恢复正常训练[40, 47]。

|

| 注:热耐力检测实验室配置包括跑步机、心电和直肠温度监护仪、黑球温度计、空气二氧化碳浓度检测仪、电视等。一般情况下,受试人员需要在室温40℃和相对湿度40%的环境条件下,在坡度为2%跑步机上以5 km/h的速度行走120 min。热耐力指数是在暴露结束时根据心率和核心温度的变化计算确定 图 8 热耐力检测实验室 |

|

|

推荐意见12:建议在高级热射病救治中心建设热耐力检测实验室,通过模拟高温高湿环境评估个体的热耐力和热适应训练效果,为康复期热射病患者的恢复训练提供专业支持与指导。

3.4 热射病门诊热射病门诊的设立旨在全面提升热射病的规范化诊断和治疗水平,促进热射病的全病程综合管理,针对热射病的发生、发展及其后遗症进行多方面干预,力求最大限度减轻患者的病理负担,提高治愈率与生活质量。门诊功能包括:热射病患者出院后的随诊与随访,为患者提供系统化的康复支持,通过及时就医和个性化康复训练方案的制定,改善患者的生理功能;神经与心理功能干预,针对患者可能出现的焦虑、抑郁、创伤后应激障碍以及认知功能损伤等问题,门诊提供早期认知功能训练,帮助患者恢复认知能力并改善生活质量;提供热射病的预防咨询,进行个体化的风险因素筛选、评估与干预;为患者提供热射病的救治相关咨询。参与科室包括急诊医学科、重症医学科、康复理疗科、中医科、心理科、心血管内科、呼吸内科、消化内科等科室,辅诊科室如放射科、超声科、核医学科等;并适时组建MDT,确保患者得到全面、精准的治疗和管理。

推荐意见13:建议设立热射病门诊,提供全病程综合管理服务,包括出院后的随访与康复支持、神经心理干预、预防咨询等。通过联合多学科团队,确保个性化治疗,提升患者的治愈率和生活质量。

3.5 热射病专科联盟热射病专科联盟由具有领军或领先地位的医院牵头组建,邀请区域内顶级医院担任指导单位,其他医疗机构则作为成员单位,通过专科协作形成多机构、多合作形式的紧密型学科联合体,旨在巩固和完善规范化的区域热射病防治体系。专科联盟负责统筹区域内相关专科资源,采用联合诊疗、专家带教、进修培训、科研协作以及管理研讨等多种方式,将牵头单位和指导单位的优质医疗资源下沉或延伸至各成员单位,实现区域内防治工作的深度联动、同质建设和互补发展。

推荐意见14:建议组建热射病专科联盟,通过区域内顶级医院牵头和成员单位协作,整合资源、加强联合诊疗与培训,推动规范化防治体系建设,实现区域防治工作的深度联动与互补发展。

4 展望建设热射病救治体系的主要目的是降低热射病的发病率,减少重症发生率、病死率和致残率,从而减轻高温对人体健康的影响。随着全球气候变化导致极端高温事件的频发,亟需提升公众对热射病的认知,增强自我保护意识和应对能力。同时,强化院前急救的关键作用,确保及时有效的现场处置,将成为救治体系的重要组成部分。未来的救治体系将以多学科协作为核心,医疗团队将紧密合作,整合资源,提供全面的院内救治服务。此外,康复训练和慢病管理也将纳入整体救治流程,以帮助患者恢复健康,减少长期影响。通过建立统一、标准化的救治流程,并结合国内外先进经验,期待在全国范围内形成一个高效、协调的热射病救治网络。热射病救治中心是体系建设的关键,促进各项防治工作有效落实,而热射病专科联盟旨在巩固和完善规范化的区域防治体系,实现区域内防治工作的深度联动、同质建设和互补发展。这不仅提高了应对极端天气事件的能力,还将显著提升公共健康水平,为人们的安全生活提供保障。

综上,建议构建高效的热射病救治体系,提升公众认知和自我保护能力,强化院前急救、多学科协作与康复管理,推动区域内防治体系规范化建设,增强应对极端高温事件的能力,确保公共健康与安全。

共同执笔组成员: 王猛(解放军总医院海南医院重症医学科)、李晨(解放军总医院海南医院急诊医学科)、邢沁蕊(解放军总医院海南医院急诊医学科)、陈玉剑(解放军总医院海南医院中心实验室)、单晨(解放军总医院海南医院住院病案管理科)、赵悦(解放军医学院研究生院)、王涛(解放军总医院海南医院急诊医学科)

共识组专家成员(按姓氏汉语拼音排序): 边革元(联勤保障部队920医院重症医学科)、陈军(儋州市人民医院急诊科)、陈淼(海南医科大学第一附属医院急诊科)、陈威(解放军总医院第三医学中心急诊科)、褚志祥(解放军总医院海南医院急诊科)、崔云亮(联勤保障部队960医院重症医学科)、刁孟元(杭州市第一人民医院重症医学科)、高燕(北部战区总医院急诊科)、何平(海南省人民医院急诊科)、计达(解放军总医院第一医学中心急诊科)、焦介(解放军总医院海南医院重症医学科)、靳雷(南部战区海军第二医院急诊科)、李福祥(西部战区总医院重症医学科)、李海玲(海军971医院重症医学科)、李可(解放军总医院第七医学中心急诊科)、李磊(南部战区海军第二医院急诊科)、李文放(海军军医大学第二附属医院急诊科)、连冠(解放军总医院海南医院急诊科)、林兆奋(海军军医大学第二附属医院急诊科)、刘杰(解放军总医院海南医院重症医学科)、刘琼(解放军总医院海南医院医疗保障中心)、陆建国(三亚市海棠区医联体120急救中心)、孟庆义(解放军总医院海南医院急诊科)、宁波(空军特色医学中心重症医学科)、欧阳艳红(海南省人民医院急诊科)、全小姣(解放军总医院海南医院急诊科)、单怡(海军军医大学第二附属医院急诊科)、宋景春(联勤保障部队908医院重症医学科)、宋青(军队热射病救治与研究中心)、唐忠志(中部战区总医院急诊科)、汪茜(解放军总医院第三医学中心急诊科)、王日兴(海南医科大学第二附属医院)、王志敏(海南省澄迈县人民医院急诊科)、吴国平(三沙市人民医院办公室)、肖盐(苏州大学第二附属医院急诊科)、许友锋(海南省昌江县人民医院急诊科)、于凯江(哈尔滨医科大学第一附属医院重症医学科)、张汉洪(海南省中医院急诊科)、张晟(上海交通大学医学院附属瑞金医院重症医学科)、张伟(联勤保障部队900医院急诊医学科)、赵会必(东方市人民医院急诊科)、赵建辉(解放军总医院海南医院重症医学科)、郑永先(海口市人民医院急诊科)、钟铭(三亚市海棠区医联体120急救中心)、周超飞(解放军总医院海南医院心血管内科)、周璇(解放军总医院海南医院急诊科)、朱海燕(解放军总医院第一医学中心急诊科)、朱勇德(三亚市中心医院急诊科)

利益冲突 所有作者声明无利益冲突

| [1] | Allan RP, Barlow M, Byrne MP, et al. Advances in understanding large-scale responses of the water cycle to climate change[J]. Ann N Y Acad Sci, 2020, 1472(1): 49-75. DOI:10.1111/nyas.14337 |

| [2] | 陈非儿, 东春阳, 张江华, 等. 2013—2023年热浪对上海居民中暑的影响[J]. 环境与职业医学, 2024, 41(6): 610-616. DOI:10.11836/JEOM23407 |

| [3] | Bell ML, Gasparrini A, Benjamin GC. Climate change, extreme heat, and health[J]. N Engl J Med, 2024, 390(19): 1793-1801. DOI:10.1056/NEJMra2210769 |

| [4] | 刘树元, 宋景春, 毛汉丁, 等. 中国热射病诊断与治疗专家共识[J]. 解放军医学杂志, 2019, 44(3): 181-196. DOI:10.11855/j.issn.0577-7402.2019.03.01 |

| [5] | Shi LY, Wang B, Wu Q, et al. Heatstroke: a multicenter study in southwestern China[J]. Front Public Health, 2024, 12: 1349753. DOI:10.3389/fpubh.2024.1349753 |

| [6] | Grundstein AJ, Hosokawa Y, Casa DJ. Fatal exertional heat stroke and American football players: the need for regional heat-safety guidelines[J]. J Athl Train, 2018, 53(1): 43-50. DOI:10.4085/1062-6050-445-16 |

| [7] | Lewandowski SA, Kioumourtzoglou MA, Shaman JL. Heat stress illness outcomes and annual indices of outdoor heat at U.S. Army installations[J]. PLoS One, 2022, 17(11): e0263803. DOI:10.1371/journal.pone.0263803 |

| [8] | 全军重症医学专业委员会. 热射病规范化诊断与治疗专家共识(草案)[J]. 解放军医学杂志, 2015, 40(1): 1-7. DOI:10.11855/j.issn.0577-7402.2015.01.01 |

| [9] | 中央军委装备发展部. 军队热射病防治技术规范[S]. GJB 11259-2023, 2024. |

| [10] | 孙兴维, 张鹏. 全军卫生系统热射病防治工作有力有序有效[N/OL]. 解放军报, 2022-07-23. http://www.81.cn/yw_208727/16238918.html. |

| [11] | 孙兴维, 许韶玉. 热射病防治的"黄金法则"[N/OL]. 解放军报, 2022-07-03. http://www.81.cn/jfjbmap/content/1/2022-07/03/07/2022070307_pdf.pdf. |

| [12] | 宋青, 刘树元. 劳力型热射病致死性误区分析[J]. 东南国防医药, 2018, 20(5): 449-453. DOI:10.3969/j.issn.1672-271X.2018.05.001 |

| [13] | 项楚涵, 宋青. 劳力型热射病院前认识和处置十大误区分析[J]. 解放军医学杂志, 2024, 49(6): 611-616. DOI:10.11855/j.issn.0577-7402.0128.0303.2024.0529 |

| [14] | 张华, 范华. 对中国急诊医护人员热射病相关知识的调查研究[J]. 中华现代护理杂志, 2019, 25(25): 3222-3225. DOI:10.3760/cma.j.issn.1674-2907.2019.25.013 |

| [15] | 中华医学会急诊医学分会, 中国医师协会急诊医师分会, 解放军急救医学专业委员会, 等. 院前急救待援期公众应对措施专家共识[J]. 中华急诊医学杂志, 2022, 31(5): 585-591. DOI:10.3760/cma.j.issn.1671-0282.2022.05.003 |

| [16] | 中国老年保健协会第一目击者现场救护专业委员会. 中国现场救护第一目击者行动公众指南(2023)[J]. 中华危重病急救医学, 2023, 35(2): 113-123. DOI:10.3760/cma.j.cn121430-20230128-00037 |

| [17] | Xu YF, Chen JP, Du JK, et al. Knowledge, attitudes, and practices among the general community population toward heatstroke[J]. Front Public Health, 2024, 12: 1373025. DOI:10.3389/fpubh.2024.1373025 |

| [18] | 徐斌, 涂永久, 刘珊珊, 等. 军事训练致劳力型热射病的临床特征调查与分析[J]. 中华急诊医学杂志, 2022, 31(9): 1266-1269. DOI:10.3760/cma.j.issn.1671-0282.2022.09.019 |

| [19] | 杜力文, 诸雪琪, 郑祺, 等. 杭州第19届亚运会沙滩排球比赛项目热相关疾病的分析与防治[J]. 中华急诊医学杂志, 2023, 32(12): 1645-1649. DOI:10.3760/cma.j.issn.1671-0282.2023.12.011 |

| [20] | 全军热射病防治专家组. 军事训练防治中暑/热射病降温方法专家共识[J]. 解放军医学杂志, 2023, 48(8): 871-878. DOI:10.11855/j.issn.0577-7402.1888.2023.0105 |

| [21] | Hosokawa Y, Racinais S, Akama T, et al. Prehospital management of exertional heat stroke at sports competitions: International Olympic Committee Adverse Weather Impact Expert Working Group for the Olympic Games Tokyo 2020[J]. Br J Sports Med, 2021, 55(24): 1405-1410. DOI:10.1136/bjsports-2020-103854 |

| [22] | Sakanashi S, Tanaka H, Yokota H, et al. Injuries and illness of athletes at the Tokyo 2020 Olympic and Paralympic Summer Games visiting outside facilities[J]. Sports Med Health Sci, 2024, 6(1): 48-53. DOI:10.1016/j.smhs.2024.01.003 |

| [23] | 谢超宇, 许硕贵. 热射病综合治疗方法进展[J]. 中华急诊医学杂志, 2021, 30(9): 1153-1156. DOI:10.3760/cma.j.issn.1671-0282.2021.09.023 |

| [24] | 叶廷巧, 蒋涛, 罗彩东. 胸痛救治单元建设对转运实施急诊介入治疗的急性ST段抬高型心肌梗死患者救治效率及预后的影响[J]. 中国介入心脏病学杂志, 2022, 30(7): 545-548. DOI:10.3969/j.issn.1004-8812.2022.07.012 |

| [25] | 孔冉冉, 龙锋, 易绍东, 等. 区域协同救治体系建设改变了什么?——中国最早的胸痛中心数据分析[J]. 中国循环杂志, 2022, 37(1): 39-44. DOI:10.3969/j.issn.1000-3614.2022.01.006 |

| [26] | 全军热射病防治专家组, 热射病急诊诊断与治疗专家共识组. 热射病急诊诊断与治疗专家共识(2021版)[J]. 中华急诊医学杂志, 2021, 30(11): 1290-1299. DOI:10.3760/cma.j.issn.1671-0282.2021.11.002 |

| [27] | Berry J, Nadeau K, Glaser J, et al. Improved public health messaging on exertional heat stroke[J]. J Occup Environ Med, 2024, 66(11): e628-e629. DOI:10.1097/JOM.0000000000003206 |

| [28] | 宋海洋, 陈敏, 陈锋. 马拉松赛事群体热射病临床救治策略探讨[J]. 中华急诊医学杂志, 2024, 33(8): 1187-1189. DOI:10.3760/cma.j.issn.1671-0282.2024.08.020 |

| [29] | 张琳, 杨莹, 盛洁, 等. 热射病患者合并感染的临床特征及危险因素分析[J]. 中华急诊医学杂志, 2023, 32(11): 1496-1500. DOI:10.3760/cma.j.issn.1671-0282.2023.11.012 |

| [30] | 洪欣欣, 刘喆滢, 高经华, 等. 重症中暑免疫功能障碍的研究进展[J]. 中华急诊医学杂志, 2021, 30(1): 123-127. DOI:10.3760/cma.j.issn.1671-0282.2021.01.026 |

| [31] | 李莉, 李琴, 邹志敏, 等. Pin1介导血管内皮细胞氧化应激反应参与重症中暑急性肺损伤的机制研究[J]. 中华急诊医学杂志, 2021, 30(9): 1079-1087. DOI:10.3760/cma.j.issn.1671-0282.2021.09.007 |

| [32] | 刘福菁, 顾体军, 周鑫叠, 等. 中性粒细胞与淋巴细胞比值对重症中暑患者预后的预测价值[J]. 中华急诊医学杂志, 2023, 32(1): 82-88. DOI:10.3760/cma.j.issn.1671-0282.2023.01.014 |

| [33] | Bouchama A, Abuyassin B, Lehe C, et al. Classic and exertional heatstroke[J]. Nat Rev Dis Primers, 2022, 8(1): 8. DOI:10.1038/s41572-021-00334-6 |

| [34] | Mayer T, Casa DJ. Heatstroke[J]. N Engl J Med, 2019, 381(12): 1186-1187. DOI:10.1056/NEJMc1909690 |

| [35] | Krau SD. Heat-related illness: a hot topic in critical care[J]. Crit Care Nurs Clin North Am, 2013, 25(2): 251-262. DOI:10.1016/j.ccell.2013.02.012 |

| [36] | Patel J, Boyer N, Mensah K, et al. Critical illness aspects of heatstroke: a hot topic[J]. J Intensive Care Soc, 2023, 24(2): 206-214. DOI:10.1177/17511437221148922 |

| [37] | Roberts WO, Armstrong LE, Sawka MN, et al. ACSM expert consensus statement on exertional heat illness: recognition, management, and return to activity[J]. Curr Sports Med Rep, 2021, 20(9): 470-484. DOI:10.1249/jsr.0000000000000878 |

| [38] | Mitchell KM, Cheuvront SN, King MA, et al. Use of the heat tolerance test to assess recovery from exertional heat stroke[J]. Temperature (Austin), 2019, 6(2): 106-119. DOI:10.1080/23328940.2019.1574199 |

| [39] | Gibson OR, James CA, Mee JA, et al. Heat alleviation strategies for athletic performance: a review and practitioner guidelines[J]. Temperature, 2020, 7(1): 3-36. DOI:10.1080/23328940.2019.1666624 |

| [40] | 宋景春, 宋青, 宁波, 等. 劳力性中暑官兵热耐力重建技术方案(第1版)[J]. 解放军医学杂志, 2024, 49(4): 367-370. DOI:10.11855/j.issn.0577-7402.1643.2024.0122 |

| [41] | Wang JC, Chien WC, Chu P, et al. The association between heat stroke and subsequent cardiovascular diseases[J]. PLoS One, 2019, 14(2): e0211386. DOI:10.1371/journal.pone.0211386 |

| [42] | Szold O, Reider-Groswasser II, Ben Abraham R, et al. Gray-white matter discrimination: a possible marker for brain damage in heat stroke?[J]. Eur J Radiol, 2002, 43(1): 1-5. DOI:10.1016/s0720-048x(01)00467-3 |

| [43] | Kalaiselvan MS, Renuka MK, Arunkumar AS. A retrospective study of clinical profile and outcomes of critically ill patients with heat-related illness[J]. Indian J Anaesth, 2015, 59(11): 715-720. DOI:10.4103/0019-5049.170030 |

| [44] | Argaud L, Ferry T, Le QH, et al. Short- and long-term outcomes of heatstroke following the 2003 heat wave in Lyon, France[J]. Arch Intern Med, 2007, 167(20): 2177-2183. DOI:10.1001/archinte.167.20.ioi70147 |

| [45] | Stearns RL, Hosokawa Y, Adams WM, et al. Incidence of recurrent exertional heat stroke in a warm-weather road race[J]. Medicina (Kaunas), 2020, 56(12): 720. DOI:10.3390/medicina56120720 |

| [46] | Koo CJ, Hintz C, Butler CR. Return to duty following exertional heat stroke: a review[J]. Mil Med, 2024, 189(5/6): e1312-e1317. DOI:10.1093/milmed/usad388 |

| [47] | Butler C, Dierickx E, Bruneau M, et al. Current clinical concepts: heat tolerance testing[J]. J Athl Train, 2023, 58(2): 84-90. DOI:10.4085/1062-6050-352-21 |

2025, Vol. 34

2025, Vol. 34