2. 浙江大学医学院附属第二医院急诊医学科 浙江大学急救医学研究所 国家创伤区域医疗中心 浙江省严重烧创伤诊治与应急救援重点实验室,杭州 310009

近年来,自然灾害、传染病、恐怖袭击等突发公共事件频发,对公众生命健康造成严重威胁,也给医疗应急体系带来了前所未有的挑战。政府部门高度重视突发公共事件医疗应急体系和能力建设,《“健康中国2030”规划纲要》明确提出要加强应急能力建设,完善突发事件卫生应急体系[1]。2023年,国家卫健委发布《关于进一步做好突发事件医疗应急工作的通知》,强调了加强我国医疗应急体系和能力建设的必要性[2]。医院是医疗应急体系的关键组成部分,在应对突发公共事件时,承受着巨大的压力,不仅要应对医疗需求激增带来的挑战,还可能面临基础设施受损、医疗设备毁坏、医护人员伤亡等医疗应对负荷损失问题[3-6],上述情况均可能增加医院运行的不稳定性,甚至导致患者不良结局和病死率上升[7-9]。评估医院在突发公共事件应对期间的医疗应急状况,对于指导医院医疗应急响应工作,保障患者生命安全至关重要。以往主要从住院人数、床位数、ICU床位数等容量维度来评估医院的医疗救治情况和运行状况[10-12],较为简洁直观,但难以充分揭示医院在突发公共事件时的具体承压情况和承压点,从而无法全面反映医院的实际运行状况,需要结合新的维度来进行全面而精准的评估。本研究将从医疗救治压力这一新的维度,构建综合医院应对突发公共事件时医疗救治压力评估指标体系,旨在为医院医疗应急响应工作提供更为科学全面的决策支持,也为医院医疗应急能力建设与提升提供参考。

1 资料与方法 1.1 指标筛选和指标体系基本框架确定在PubMed、Web of Science、中国知网、万方数据等中英文网站上对相关文献进行检索。英文检索词为“Public emergencies”“Disaster”“Mass casualties”“Medical surge”“Medical surge capacity”“Medical surge capability”“Hospital strain”“Hospital stress”、“Hospital load”“Stress assessment”“Medical response”等,中文检索词为“突发公共事件”“灾难”“大规模伤亡”“医疗需求激增”“医疗激增容量”“医疗激增能力”“医院压力”“压力评估”“医疗应对”等。文献检索日期截至2023年3月。从文献中提炼突发公共事件时医院的承压要素或能够反映医院医疗救治压力的相关指标,进一步确定指标体系的基本框架,指标体系框架应能够全面概括医院开展医疗应急工作时的基本承压点。经小组讨论,对收集到的要素与指标进行汇总分类并修改,构建二级及以上综合医院应对突发公共事件时医疗救治压力评估的初始指标池。

1.2 Delphi专家咨询采用两轮Delphi专家咨询以确定二级及以上综合医院应对突发公共事件时医疗救治压力评估指标体系,根据重要性评分、专家修改意见及小组讨论,对指标进行修改,进行指标权重计算。

1.2.1 遴选咨询专家根据研究所需专业知识和Delphi专家咨询要求,专家纳入标准为:①在二级及以上综合医院工作10年及以上;②从事医院行政管理、后勤管理、临床、护理或公共卫生等工作;③本科及以上学历;④具有突发公共事件应急处置经验。根据专家纳入标准,共遴选20名有意愿参加此次咨询的专家。

1.2.2 实施专家函询2023年5月至9月期间,采用多种问卷发放与回收策略,包括现场发放、邮寄、电子邮件发送,以及利用微信平台发放电子问卷。为增加问卷回收率,问卷填写期间采用了电话和电子邮件方式提醒专家填写问卷。第一轮专家咨询共向20位专家发放问卷,第一轮问卷回收后,根据结果对指标进行修改,并设计第二轮专家咨询问卷。第二轮咨询专家根据第一轮问卷回收结果而定,若有专家未按要求发回问卷或填写的问卷无效,则认为该专家脱失,不再纳入第二轮咨询专家范围。

1.2.3 问卷纳入标准及指标筛选过程问卷纳入标准:①专家在两周内填写完成并发回问卷;②填写内容符合填写要求;③表格未填写部分不能超过该表的10%(选填内容除外)。

指标筛选标准:当指标重要性评分同时满足算数均数<3.5、满分频数<4.0、变异系数(V)>0.2这三个条件时予以删除;当指标重要性评分仅满足其中任意两个条件时,则判定为争议指标,将综合专家意见、文献参考和小组讨论,对指标进行修改。

1.3 统计学方法 1.3.1 数据分析采用Excel 2016、SPSS 22.0软件进行数据录入与分析。专家积极系数用有效问卷回收率表示,有效问卷回收率高于60%,说明专家积极性高。专家权威系数(Cr)根据熟悉程度(Cs)和判断依据(Ca)进行计算,专家权威系数计算公式为

一、二级指标采用专家评分法获得的初始权重分,计算各指标的权重分均值。由于可能出现指标删减,一级指标的相对权重采用各指标的初始权重分均值占比进行计算,将所有一级指标的权重分均值相加求和,而后计算各一级指标的权重分均值占比。同一项一级指标下的所有二级指标相对权重计算方法同上,最后采用乘积法计算二级指标的组合权重。三级指标相对权重计算方法采用各指标的重要性评分均数占比进行计算,将同一项二级指标下所有三级指标重要性评分均数相加求和,而后计算各三级指标的重要性评分均数的占比,随后采用乘积法计算三级指标的组合权重。

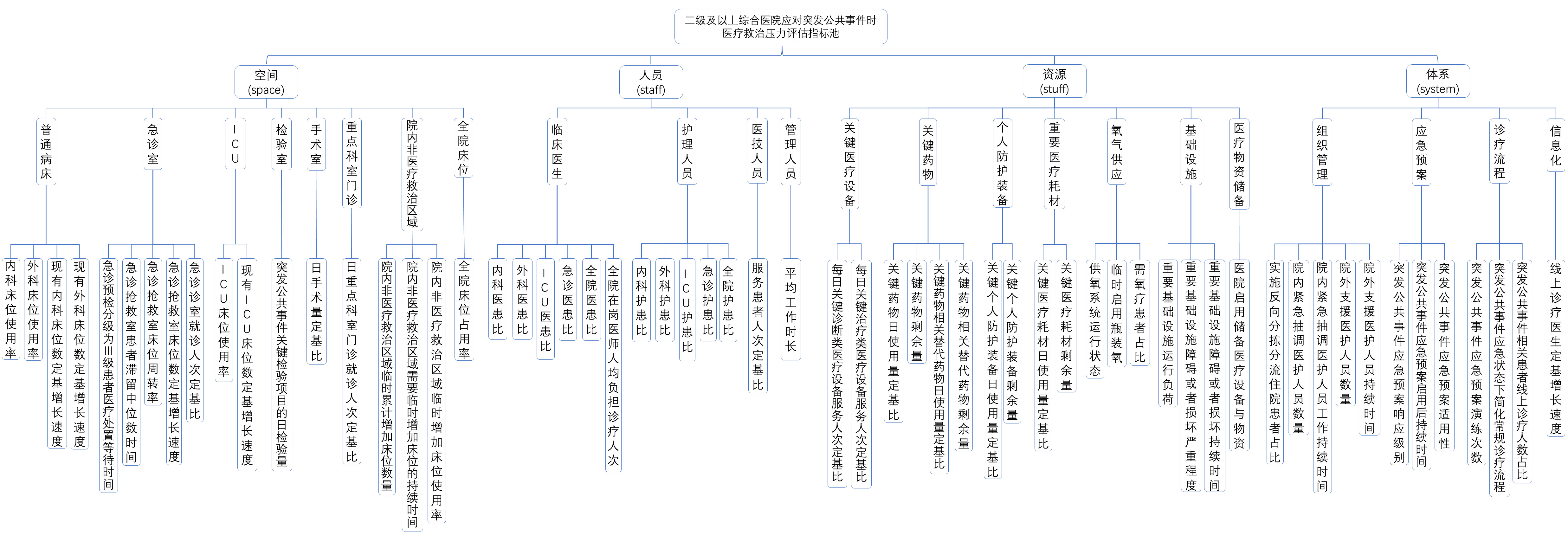

2 结果 2.1 指标框架及初筛结果根据文献研究及小组讨论,拟用医院的空间、人员、资源、体系作为指标体系框架,其可全面概括医院应对突发公共事件时的各类承压要素。初步形成二级及以上综合医院应对突发公共事件时医疗救治压力评估指标池,包括4项一级指标、23项二级指标和60项三级指标,具体见图 1。

|

| 图 1 二级及以上综合医院应对突发公共事件时医疗救治压力评估指标池 |

|

|

第一轮发放问卷20份,回收问卷20份,其中有效问卷19份;第二轮发放问卷19份,回收问卷17分,其中有效问卷14份。专家积极系数分别为95.00%和73.68%,均高于60.00%,专家积极性较好。两轮专家均来自多家二级及以上综合性医院,包括医院医疗应急各关键部门负责人及相关专业人员,其中工作20年及以上的专家占比均超过80.00%,具有高级职称的专家占比均超过85.00%,专家的基本信息见表 1。

| 项目 | 第一轮 | 第二轮 | ||

| 人数 | 占比(%) | 人数 | 占比(%) | |

| 性别 | ||||

| 男 | 10 | 52.63 | 7 | 50.00 |

| 女 | 9 | 47.37 | 7 | 50.00 |

| 年龄(岁) | ||||

| 30~39 | 1 | 5.26 | 1 | 7.14 |

| 40~49 | 9 | 47.37 | 8 | 57.14 |

| ≥50 | 9 | 47.37 | 5 | 35.71 |

| 工作年限(年) | ||||

| 10~19 | 2 | 10.53 | 2 | 14.29 |

| 20~29 | 10 | 52.63 | 7 | 50.00 |

| ≥30 | 7 | 36.84 | 5 | 35.71 |

| 职称 | ||||

| 正高级 | 9 | 47.37 | 7 | 50.00 |

| 副高级 | 8 | 42.11 | 6 | 42.86 |

| 中级 | 2 | 10.53 | 1 | 7.14 |

| 学历 | ||||

| 博士研究生 | 1 | 5.26 | 1 | 7.14 |

| 硕士研究生 | 1 | 5.26 | 1 | 7.14 |

| 本科 | 17 | 89.47 | 12 | 85.71 |

| 工作类别 | ||||

| 临床工作 | 5 | 26.32 | 5 | 35.71 |

| 护理工作 | 2 | 10.53 | 2 | 14.29 |

| 行政管理 | 11 | 57.89 | 7 | 50.00 |

| 后勤管理 | 1 | 5.26 | 0 | 0.00 |

| 总人数 | 19 | 14 | ||

第一轮专家熟悉程度为0.73,判断依据为0.87,专家权威系数为0.80。第二轮专家熟悉程度为0.71,判断依据为0.85,专家权威系数为0.78。两轮专家权威系数均大于0.70,参与此次研究的专家权威性较好,意见可靠。

2.2.3 专家意见协调程度两轮专家咨询中,指标重要性评分均数取值范围为2.74~4.84、3.46~4.86;变异系数取值范围分别为0.077~0.401、0.075~0.207;两轮重要性评分的Kendall协调系数分别为0.347(χ2=567.166,P<0.05)、0.367(χ2=385.813,P<0.05),两轮专家意见协调程度较好。

2.3 指标体系调整及权重结果专家咨询后,根据指标筛选标准、专家修改意见及小组讨论,对指标进行删改。第一轮专家咨询指标删改情况:①删除2项二级指标,院内非医疗救治区域和全院床位;②删除11项三级指标,包括外科床位使用率、现有内科床位数定基增长速度、现有外科床位数定基增长速度等指标;③增加2项三级指标,突发公共事件相关重点科室医患比和突发公共事件相关重点科室护患比;④优化1项二级指标,将普通病床优化为经急诊室收治的住院病床;⑤修改5项三级指标,包括将内科床位使用率修改为经急诊室收治的住院病床占比、日手术量定基比修改为突发公共事件相关日手术量占比等修改。第二轮专家咨询指标删改情况:①删除2项二级指标,管理人员和修改后的经急诊室收治的住院病床;②删除3项三级指标,经急诊室收治的住院病床占比、全院护患比和管理人员平均加班时长。

经过两轮专家咨询,未修改一级指标,共减少4项二级指标和12项三级指标,形成了由4项一级指标、19项二级指标和48项三级指标构成的二级及以上综合医院应对突发公共事件时医疗救治压力评估指标体系,各指标权重分布见表 2。

| 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 权重 | 三级指标 | 权重 |

| 空间 | 0.2000 | 急诊室 | 0.0577 | 急诊预检分级为Ⅲ级患者医疗处置等待时间 | 0.0124 |

| 急诊抢救室患者滞留中位数时间 | 0.0118 | ||||

| 急诊抢救室床位周转率 | 0.0120 | ||||

| 急诊抢救室床位数定基增长速度 | 0.0112 | ||||

| 急诊诊室就诊人次定基比 | 0.0104 | ||||

| ICU | 0.0472 | ICU床位使用率 | 0.0246 | ||

| 现有ICU床位数定基增长速度 | 0.0226 | ||||

| 检验室 | 0.0301 | 突发公共事件关键检验项目的日检验量 | 0.0301 | ||

| 手术室 | 0.0358 | 突发公共事件相关日手术量占比 | 0.0358 | ||

| 重点科室门诊 | 0.0293 | 日重点科室门诊就诊人次定基比 | 0.0293 | ||

| 人员 | 0.3393 | 临床医生 | 0.1366 | 内科医患比 | 0.0209 |

| 外科医患比 | 0.0205 | ||||

| ICU医患比 | 0.0241 | ||||

| 急诊医患比 | 0.0261 | ||||

| 全院在岗医师人均负担诊疗人次 | 0.0213 | ||||

| 突发公共事件重点科室医患比 | 0.0238 | ||||

| 护理人员 | 0.1146 | 内科护患比 | 0.0211 | ||

| 外科护患比 | 0.0203 | ||||

| ICU护患比 | 0.0243 | ||||

| 急诊护患比 | 0.0259 | ||||

| 突发公共事件重点科室护患比 | 0.0231 | ||||

| 医技人员 | 0.0881 | 突发公共事件所需医技人员平均加班时长 | 0.0881 | ||

| 资源 | 0.2429 | 关键医疗设备 | 0.0482 | 每日关键诊断类医疗设备服务人次定基比 | 0.0235 |

| 每日关键治疗类医疗设备服务人次定基比 | 0.0247 | ||||

| 关键药物 | 0.0481 | 关键药物日使用量定基比 | 0.0122 | ||

| 关键药物剩余量 | 0.0122 | ||||

| 关键药物相关替代药物日使用量定基比 | 0.0120 | ||||

| 关键药物相关替代药物剩余量 | 0.0116 | ||||

| 个人防护装备 | 0.0290 | 关键个人防护装备日使用量定基比 | 0.0145 | ||

| 关键个人防护装备剩余量 | 0.0145 | ||||

| 重要医疗耗材 | 0.0298 | 关键医疗耗材剩余量 | 0.0298 | ||

| 氧气供应 | 0.0333 | 供氧系统运行状态 | 0.0120 | ||

| 临时启用瓶装氧 | 0.0109 | ||||

| 需氧疗患者占比 | 0.0104 | ||||

| 基础设施 | 0.0298 | 重要基础设施运行负荷 | 0.0100 | ||

| 重要基础设施障碍或者损坏严重程度 | 0.0099 | ||||

| 重要基础设施障碍或者损坏持续时间 | 0.0099 | ||||

| 医疗物资储备 | 0.0246 | 医院启用储备医疗设备与物资 | 0.0246 | ||

| 体系 | 0.2179 | 组织管理 | 0.0529 | 院内紧急抽调医护人员数量 | 0.0150 |

| 院内紧急抽调医护人员工作持续时间 | 0.0141 | ||||

| 院外支援医护人员数量 | 0.0121 | ||||

| 院外支援医护人员持续时间 | 0.0116 | ||||

| 应急预案 | 0.0552 | 突发公共事件应急预案响应级别 | 0.0146 | ||

| 突发公共事件应急预案启用后持续时间 | 0.0139 | ||||

| 突发公共事件应急预案适用性 | 0.0135 | ||||

| 突发公共事件应急预案演练次数 | 0.0132 | ||||

| 诊疗流程信息化 | 0.0521 | 突发公共事件应急状态下简化常规诊疗流程 | 0.0521 | ||

| 0.0576 | 医院信息系统流畅度 | 0.0576 |

医院医疗应急能力建设和提升是医疗应急体系和能力建设的重要一环,在当前新发传染病、重大自然灾害等突发公共事件发生风险日益增加的背景下,显得尤为重要[15-16]。突发公共事件医疗应对过程中,综合医院发挥着至关重要的作用。医院运行状态与医疗救治压力密切相关,当医院面临的医疗救治压力超过其承载能力时,不仅可能导致医院运行效率下降,还可能引发医疗挤兑,甚至崩溃[17-18],进而影响患者救治结局[19]。评估医院医疗救治压力可更为全面的了解医院运行状态和掌握突发公共事件给医院带来的冲击和影响[20]。本研究从医疗救治压力维度,构建了一套二级及以上综合医院应对突发公共事件时的医疗救治压力评估指标体系,包括4项一级指标、19项二级指标和47项三级指标,可用于评估医院在应对突发公共事件时的医疗救治压力,进而判断医院实际运行状态并识别医院的主要承压点和薄弱环节,从而为医院医疗应急响应工作提供科学的指导。

本研究从医疗救治压力维度,综合考量了医疗需求激增和医疗应对负荷变化这两个方面对医院运行的影响,构建的指标体系克服了既往研究从容量维度难以全面评估医院运行状况的局限性。首先,在评估要素方面,本指标体系以医院的空间、人员、资源、体系作为框架,既从空间、人员、资源方面评估了医疗需求激增给医院带来的压力,也将医疗资源、基础设施等医疗应对负荷状况和体系应急状态给医院带来的隐性压力纳入了评估范畴,较为全面涵盖了综合医院的基本承压点。其次,在指标设置方面,医患比、定基比和定基增长速度等指标将医疗需求与医疗应对负荷进行比较,能够客观反映医院各医疗救治要素在突发公共事件中承压情况。因此,本指标体系可更为全面、真实地评估医院在突发公共事件中承受的救治压力。

本指标体系能实时反映医院整体及其组成部分的承压情况,帮助医院识别主要承压点和薄弱环节,可为综合医院医疗应急响应工作提供及时而科学的指导。突发公共事件具有不确定性,平时的应急准备可能难以应对突发公共事件导致的医疗救治需求及可能出现的情况突变[21],因此,在事件应对期间,及时掌握医院的运行状态和薄弱之处尤为重要。本指标体系以24 h为评估周期,如突发公共事件相关日手术量占比、全院在岗医师人均负担诊疗人次、每日关键诊断类医疗设备服务人次定基比等指标,能够实时评估医院及各组成部分的承压水平,进而判断医院运行状态和识别医院的主要承压点和薄弱环节。医院可根据实时评估结果,明确当前实际需求,合理地采取或调整应对措施,从而提高医院应对效率。

本评估指标体系可应用于多种类型的突发公共事件场景。首先,本评估指标体系较为全面涵盖了综合医院在各类突发公共事件应对过程中的基本承压点。其次,本指标体系采用了关键医疗设备、关键药物和重要医疗耗材等具有灵活性的指标,可根据各类突发公共事件的特异性需求进行针对性设置。地震、恐怖袭击等造成创伤患者多见的场景中,重点科室可设置为如骨科等创伤救治相关科室,关键医疗设备可设置为X线机、CT等创伤诊断相关的影像设备。COVID-19等传染性疾病事件中,重点科室可设置为发热门诊等传染病救治相关科室,关键医疗设备可设置为传染病相关实验室诊断设备以及呼吸机等生命支持类设备[22]。本指标体系在多种类型突发公共事件中具有潜在的应用价值,能够为医院应急管理提供参考,但仍需在具体类型的突发公共事件场景中进行有针对性地优化。本指标体系应用于突发公共事件对医院冲击较小的情况时,可能缺乏足够的敏感性,此类场景下,指标体系可能仅部分发生变化,需将指标体系的整体评估与具体指标变化相结合,进行综合分析,从而为医院提供更为合理的医疗应对指导。

本指标体系在综合医院医疗救治压力态势研究方面具有应用潜力。研究显示,随着事件发展和救治需求变化,医院医疗救治压力和主要承压点也会相应发生变化[23-24]。在时间维度上,基于指标体系对不同科室的医患比、资源使用、床位周转率、院内人员调度人数等要素进行连续评估,能够持续监测突发事件应对过程中关键科室或应急资源的压力变化。在空间维度上,本指标体系覆盖了医院在突发公共事件中的关键承压点,可根据突发事件类型定位至与其事件相关的重点应对科室。未来,可基于本指标体系,系统采集医院医疗救治压力的时空分布数据,通过机器学习算法,进一步构建医疗救治压力的态势分析模型,为医院应对突发事件提供救治压力的预警信息,助力医院应急管理的数智化建设。因此,本研究可为医院医疗救治压力的时空演变规律探索提供指标参考,具有应用前景。

综上所述,本研究构建了二级及以上综合医院应对突发公共事件时医疗救治压力评估指标体系,具有创新性、全面性和应用前景,可为医院医疗应急响应工作提供决策依据,有助于医院医疗应急能力建设和提升。未来,将在此指标体系基础上,根据突发公共事件分类对指标体系进行进一步优化,提高其有效性,并将这一体系应用于实际突发公共事件应对过程中医院救治压力的评估,对指标体系进行信效度检验。

利益冲突 所有作者声明无利益冲突

| [1] | 中共中央国务院. 中共中央国务院印发《"健康中国2030"规划纲要》(中发〔2016〕23号)[EB/OL]. (2016-10-25) [2024-06-19]. https://www.gov.cn/zhengce/2016-10/25/content_5124174.htm. |

| [2] | 国家卫生健康委办公厅. 关于进一步做好突发事件医疗应急工作的通知(国卫办医急函〔2023〕143号)[EB/OL]. (2023-04-28)[2024-06-19]. http://www.nhc.gov.cn/ylyjs/pqt/202304/ccd0424a3e5443c3a2a6a768b0a39010.shtm. |

| [3] | Salas RN, Burke LG, Phelan J, et al. Impact of extreme weather events on healthcare utilization and mortality in the United States[J]. Nat Med, 2024, 30(4): 1118-1126. DOI:10.1038/s41591-024-02833-x |

| [4] | Mohtady Ali H, Ranse J, Roiko A, et al. Enabling transformational leadership to foster disaster-resilient hospitals[J]. Int J Environ Res Public Health, 2023, 20(3): 2022. DOI:10.3390/ijerph20032022 |

| [5] | Melnychuk E, Sallade TD, Kraus CK. Hospitals as disaster victims: Lessons not learned?[J]. J Am Coll Emerg Physicians Open, 2022, 3(1): e12632. DOI:10.1002/emp2.12632 |

| [6] | Chutiyami M, Bello UM, Salihu D, et al. COVID-19 pandemic-related mortality, infection, symptoms, complications, comorbidities, and other aspects of physical health among healthcare workers globally: an umbrella review[J]. Int J Nurs Stud, 2022, 129: 104211. DOI:10.1016/j.ijnurstu.2022.104211 |

| [7] | Stathopoulos D, Ekvall Hansson E, Stigmar K. Exploring the environment behind in-patient falls and their relation to hospital overcrowdedness-a register-based observational study[J]. Int J Environ Res Public Health, 2021, 18(20): 10742. DOI:10.3390/ijerph182010742 |

| [8] | McNeilly BP, Lawner BJ, Chizmar TP. The chronicity of emergency department crowding and rethinking the temporal boundaries of disaster medicine[J]. Ann Emerg Med, 2023, 81(3): 282-285. DOI:10.1016/j.annemergmed.2022.07.016 |

| [9] | Drake JM, Marty É, Gandhi KJK, et al. Disasters collide at the intersection of extreme weather and infectious diseases[J]. Ecol Lett, 2023, 26(4): 485-489. DOI:10.1111/ele.14188 |

| [10] | Kohn R. Broadening the scope of healthcare operations: expanding capacity strain hospital-wide[J]. Crit Care Med, 2020, 48(5): 771-773. DOI:10.1097/CCM.0000000000004294 |

| [11] | Vohra AS, Khullar D, Kaushal R, et al. Many intensive care units were overloaded while nearby hospitals had excess capacity during the COVID-19 pandemic[J]. Health Aff, 2023, 42(7): 937-945. DOI:10.1377/hlthaff.2022.01657 |

| [12] | Brinkman S, de Keizer NF, de Lange DW, et al. Strain on scarce intensive care beds drives reduced patient volumes, patient selection, and worse outcome: a national cohort study[J]. Crit Care Med, 2024, 52(4): 574-585. DOI:10.1097/CCM.0000000000006156 |

| [13] | 张颖, 季聪华, 李秋爽, 等. 中医临床实践指南制修订中德尔菲法的统计分析方法[J]. 中华中医药杂志, 2018, 33(1): 249-251. |

| [14] | 周雨诗, 朱晓萍, 尹小兵, 等. 基于三维质量结构模式的综合卒中中心护理质量评价指标体系构建[J]. 中华医院管理杂志, 2020(9): 782-787. DOI:10.3760/cma.j.cn111325-20200310-00633 |

| [15] | Ebi KL, Vanos J, Baldwin JW, et al. Extreme weather and climate change: population health and health system implications[J]. Annu Rev Public Health, 2021, 42: 293-315. DOI:10.1146/annurev-publhealth-012420-105026 |

| [16] | United Nations Office for Disaster Risk Reduction. Global assessment report on disaster risk reduction 2022: Our world at risk: transforming governance for a resilient future[R]. Geneva, 2022, 17-28. |

| [17] | 邓玮, 董丽云. 协同式应急: 重大疫情中的医疗挤兑与合作治理: 以新冠肺炎疫情为例[J]. 华南理工大学学报(社会科学版), 2021, 23(1): 104-112. DOI:10.19366/j.cnki.1009-055X.2021.01.011 |

| [18] | Fong KJ, Summers C, Cook TM. NHS hospital capacity during covid-19: overstretched staff, space, systems, and stuff[J]. BMJ, 2024, 385: e075613. DOI:10.1136/bmj-2023-075613 |

| [19] | Mellor J, Jones O, Ward T. The impact of healthcare pressures on the COVID-19 hospitalisation fatality risk in England[J]. J Epidemiol Glob Health, 2024, 14(4): 1579-1590. DOI:10.1007/s44197-024-00310-9 |

| [20] | Shen WF. Precise decision-making and adaptive response strategies based on the situations of stress during the coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic[J]. Front Public Health, 2020, 8: 364. DOI:10.3389/fpubh.2020.00364 |

| [21] | Barbash IJ, Kahn JM. Fostering hospital resilience-lessons from COVID-19[J]. JAMA, 2021, 326(8): 693-694. DOI:10.1001/jama.2021.12484 |

| [22] | 贾媛. 上海市市级医院应对突发公共卫生事件的策略与经验[J]. 中国公共卫生管理, 2021, 37(2): 162-164. DOI:10.19568/j.cnki.23-1318.2021.02.0006 |

| [23] | Al-Thani H, Frazier T, Hertelendy AJ, et al. Surge capacity crisis and mitigation plan in trauma setting based on real-time national trauma registry data[J]. Disaster Med Public Health Prep, 2022, 16(2): 689-697. DOI:10.1017/dmp.2020.462 |

| [24] | Anesi GL, Andrews A, Bai HJ, et al. Perceived hospital stress, severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 activity, and care process temporal variance during the COVID-19 pandemic[J]. Crit Care Med, 2023, 51(4): 445-459. DOI:10.1097/CCM.0000000000005802 |

2025, Vol. 34

2025, Vol. 34