2. 浙江大学医学院附属第二医院急诊抢救室,杭州 310009

随着我国社会、经济和医疗事业等的快速发展,各种大型活动医疗急救保障、突发事件紧急医学救援的需求不断增加[1],理想的状态是将医院急诊复苏室甚至手术室的功能前移到救护现场。因此,在传统救护车的基础上出现了移动急救复苏单元的概念[2-3],可以理解为空间更为宽敞、设备更齐全、急救功能更强大的救护车。做好此类车辆的维护尤其是医院感染的防控,对于保证急救医疗安全和医疗质量尤为重要。各地对救护车的感染防控都比较关注,在新冠疫情期间尤其重视[4-6]。但目前专门针对救护车感染防控还缺乏全国统一的标准,各地一般是参考医疗机构感控规范结合自己的经验进行[7-8],实际效果参差不齐,存在感染的风险。2023年笔者所在医院成功改建出国内首辆大型5G移动急救复苏单元[3],对相应的院感防控策略进行了探索,现报道如下。

1 资料与方法 1.1 研究对象2022年11月至2023年9月,浙江大学医学院附属第二医院联合相关单位,成功将1辆新能源电动公交客车(型号为TEG6129BEV11,中车时代电动汽车股份有限公司)改装成移动急救复苏单元[3]。

该车整车长12.9 m、宽2.3 m、高2.6 m,车厢分为前、中、后3个区域,前端和中间各1个车门。车厢前部为综合操作台和耗材存储区,物资根据生命支持的气道(A)、呼吸(B)、循环(C)、药物(M)、手术(O)、创伤(T)、防护(P)进行模块化配备;中部为抢救区,放置1个抢救床位和相应的设备,可完成各种急救操作包括上体外膜肺氧合(ECMO)和紧急手术等;尾部为担架区,设置2个担架及相应的监护仪、呼吸机和吸引器。车辆还配备中央数字控制屏、多方高清视频远程会诊系统。

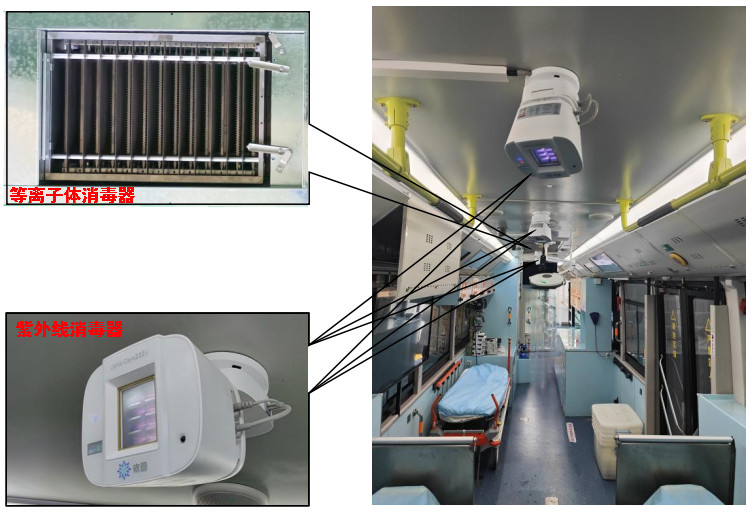

1.2 感控措施的建立基于该移动复苏单元的功能较传统的救护车有明显增加,需要开展各种有创操作,故医院感染控制的指导思想是遵循Ⅱ类医疗环境管理的要求。车厢环境可采用自然通风、空调通风、物表清洁消毒、空气净化消毒的综合手段。考虑到车辆不是常态化高频使用,但要应对随时启用的要求,因此必须做好日常维护,同时在车辆出动时可以快速进行补充消毒。选择在车辆空调系统的回风口安装等离子体空气消毒器(佩洁尔®PM-F800D2型风机盘管式,浙江佩洁尔医疗科技有限公司);在车厢前、中、后区域顶部各安装1盏紫外线消毒器(依圆®EY-100型,浙江省依圆医疗科技有限公司)。具体的安装示意图和实景图分别见图 1。

|

| 图 1 移动急救复苏单元顶部的消毒设备安装图 |

|

|

除此之外,车厢内配置防护用品专用箱、快速手消毒剂与外科手消毒剂,要求医护人员严格执行手卫生,有创操作时遵循无菌原则,规范选择与佩戴防护用品。设有医疗废物桶和利器盒,医疗废物严格进行分类规范管理。备有“生物危害”标识的专用标本转运箱,确保标本转运安全规范。医疗器械、使用后的终末消毒,均参考医院急诊抢救室的规范进行管理。

1.3 感控措施的评价根据《医院消毒卫生标准》GB15982-2012[9]、《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333[10]、《公共场所集中空调通风系统卫生规范》[11],采用空气微粒、空气微生物、物表微生物进行感控措施实施前后的评价。在车厢前、中、后3个区域各取3个点检测上述指标:空气微粒检测采用Ultra HHPC-6型尘埃粒子计数器, 于车内0.8~1.5 m高度,采集空气测定0.5 μm、5 μm粒子含量;空气微生物检测采用沉降法,将采样后的平皿倒置于37℃恒温箱中,培养48 h后进行菌落计数;物表微生物检测按照标准取样、培养和计数。空气和物表微生物检测结果用菌落形成单位(colony forming units,CFU)表示。检测前对车厢内部进行常规清洁、物表擦拭消毒并封闭24 h,先后观察常规清洁、车载空调开启、使用等离子和紫外线消毒前后的上述指标变化。

1.4 统计学方法计量资料进行正态性和方差齐性检验,以均数±标准差(x±s)或者中位数(四分位数)M(Q1, Q3表示,计数资料用率或者百分比表示。两组比较时,采用t检验或Mann-Whitney U检验;相同对象不同时间点多组比较时,采用重复测量方差分析、Kruskal-Wallis检验,两两比较采用Tukey或非参数多重检验。使用GraphPad Prism 8.0.1软件,以P < 0.05为差异有统计学意义。

2 结果 2.1 车厢常规清洁后空气、物表相关的指标对车厢内部进行通风、常规清洁、物表擦拭消毒,24 h后检测车厢前、中、后3区共9个取样点,空气0.5μm、5 μm微粒数量分别为(17 895.8±1 988.3)粒/L、(41.6±6.0)粒/L;空气微生物中位数为0.33 cfu/15 min(四分位数0.33、1.33),其中车厢前部1处大于国家关于Ⅱ类环境标准的4 cfu/15 min,为5.67 cfu/15 min(葡萄菌属);物表采样30处,发现呼吸机、综合操作台2处的菌落数超过国家关于Ⅱ类环境标准的5 cfu/cm2,分别为12.5 cfu/cm2和7.5 cfu/cm2(均为葡萄菌属)之外,其余均达标。

2.2 空调开启前后车厢内空气、物表指标的变化开启空调30 min,发现车厢的空气微粒、空气微生物、物表微生物均有明显增加,且在空气、物表微生物培养中均出现真菌。对车载空调的管路进行专业清洗消杀后,再次检测空调启用前后上述指标的变化,提示空气微粒、空气微生物、物表微生物在空调开启后仍有增加(除外5 μm的空气微粒),但较清洁前明显改善(表 1);空气微生物仍有2处超标。

| 时点 | 空气微粒(粒/L,x±s) | 空气微生物 [cfu/15 min, M(Q1, Q3)] |

物表微生物 [cfu/cm2, M(Q1, Q3)] |

|

| 0.5 μm | 5 μm | |||

| 空调清洁前 | ||||

| 开启前 | 17509.6±2097.3 | 40.2±6.1 | 1(0.33, 2.66) | 1.25(0, 2.63) |

| 开启后 | 46513.7±1015.2 | 98.7±19.1 | 4.33(3.50, 5.33) | 5.50(3.00, 8.63) |

| 统计值 | 37.346 | 8.754 | 12 | 9 |

| P值 | < 0.0001 | < 0.0001 | 0.0097 | 0.0034 |

| 空调清洁后 | ||||

| 开启前 | 17164.9±2118.3 | 40.6±7.1 | 0.67(0, 2.165) | 1.75(0, 2.75) |

| 开启后 | 23429.4±2747.4a | 47.9±10.3a | 2.33(1.84, 3.50)a | 3.75(2.13, 4.13) |

| 统计值 | 5.417 | 1.754 | 15 | 11.50 |

| P值 | < 0.0001 | 0.0986 | 0.0221 | 0.0079 |

| 注:CFU是菌落形成单位(colony forming units);与空调清洗前的开启空调后比较,aP < 0.05 | ||||

空调清洗后再开启空调和等离子消毒机30 min,发现车厢的空气微粒明显减少(表 2),符合国家标准;空气和物表微生物变化不大,但培养中未见致病菌。

| 时点 | 空气微粒(粒/L,x±s) | 空气微生物 [cfu/15 min, M(Q1, Q3)] |

物表微生物 [cfu/cm2, M(Q1, Q3)] |

|

| 0.5 μm | 5 μm | |||

| 等离子消毒开启前 | 16908.9±1839.3 | 38.7±6.1 | 0.67(0.165,2.5) | 1(0, 3) |

| 等离子消毒开启后 | 10938.3±2198.3 | 29.7±4.3 | 0.33(0, 1) | 1(0, 2.13) |

| 统计值 | 6.249 | 3.616 | 32 | 37 |

| P值 | < 0.0001 | 0.0023 | 0.4684 | 0.7714 |

| 注:CFU是菌落形成单位(colony forming units) | ||||

开启空调、等离子消毒机和紫外线灯,在30 min、60 min、90 min时点发现车厢的空气微粒、空气微生物、物表微生物均有明显减少(表 3),符合国家标准,空气和物表微生物培养中未见致病菌。其中消毒60 min的效果和90 min差别没有统计学意义,消毒60 min、车厢封闭7 d后上述3项指标的变化不大。

| 时点 | 空气微粒(粒/L,x±s) | 空气微生物 [cfu/15 min, M(Q1, Q3)] |

物表微生物 [cfu/cm2, M(Q1, Q3] |

|

| 0.5 μm | 5 μm | |||

| 消毒前 | 16376.9±2707.7 | 42.8±6.4 | 0.67(0.17,2.50) | 1.75(0,3.75) |

| 消毒30 min | 9703.2±1169.7 | 31.4±5.7 | 0.33(0,2.50) | 1(0,2.13) |

| 消毒60 min | 8300.9±1323.8 | 25.8±6.1 | 0.33(0,1) | 0.75(0,1.38) |

| 消毒90 min | 8312.0±1275.2 | 26.1±7.3 | 0(0,0.84) | 0.75(0,1.88) |

| 消毒后7 d | 8509.2±1649.0 | 27.3±8.5 | 1(0.17,1.67) | 1.25(0.5,3.13) |

| 统计值 | 44.39 | 13.85 | 2.810 | 1.493 |

| P值 | < 0.0001 | < 0.0001 | 0.4219 | 0.6839 |

| 注:CFU是菌落形成单位(colony forming units);消毒30、60 min、90 min之间差异均无统计学意义;消毒后7 d和消毒60 min之间差异没有统计学意义 | ||||

车辆实际投入各种活动的应急保障至今已有32次,包括杭州亚运会、杭州马拉松、钱塘江水域救援演练、应急使命2024演习等重大场景;其他还用于进基层的健康服务与科普宣教等;行驶里程达7 450.4 km。

3 讨论移动急救复苏单元是院内急诊抢救室功能向事故现场前移的体现,对于重要活动的医疗应急保障、特殊事件的院前急救、重大突发事件的紧急医学救援具有重要价值。笔者单位在国内率先将一辆电动公交车改建成设有3个床位的移动急救复苏单元,具备常规抢救、启动ECMO和抢救性手术的功能。根据车辆结构与功能特点,笔者提出基于自然通风、常规保洁、物表擦拭消毒、空气等离子+紫外线消毒的医院感染防控综合措施,采用空气微粒、空气微生物、物表微生物检测等手段进行评估,优化和总结出具体的日常院感防控策略,能够满足车辆实际执行各种任务的需要。

3.1 常规清洁手段对车厢内感控指标的影响。笔者基于该车辆的功能、应用场景、应用频次、车辆结构和人员管理的特点,参考医院急诊抢救室、有创操作感控管理的要求,提出按照Ⅱ类医疗环境进行感控管理。根据国家标准[9],需要达到空气微生物≤4 cfu/15 min、物表微生物数≤5 cfu/cm2。笔者对车厢进行自然通风、常规清洁、车内物表 500 mg/L含氯消毒剂擦拭,封闭24 h后检测发现有1处空气微生物为5.67 cfu/15 min,2处物表的菌落数为12.5和7.5 cfu/cm2,提示采用上述消毒方式不能达标。空气中0.5 μm、5 μm颗粒的数量分别为(17895.8±1988.3)粒/L、(41.6±6.0)粒/L,尚未达到《医院洁净手术部建筑技术规范(GB50333-2013)》[10]三十万级手术室空气洁净度的要求(大于等于0.5 μm的尘粒数大于3 500~10 500粒/L,大于等于5 μm的尘粒数30~90粒/L)。

3.2 空调使用对车厢内感控指标的影响有研究表明,空调通风系统是经空气传播医院感染的高危因素[12-13]。《公共场所集中空调通风系统卫生规范》[11]也要求对空调系统定期进行清洁消毒,降低医院感染风险,防止由于空调系统启动时、管道中的积尘和生物被气流卷起携带到空调房间里,造成室内空气污染进而构成传播疾病的隐患。考虑到该移动急救单元在很多场景下需要开启空调,且当前是基于一辆已使用过的电动公交车进行改装,故评估了空调使用的影响。结果发现,开启空调30 min后车厢内空气微粒、空气微生物、物表微生物均有明显增加,且在空气、物表微生物培养中发现真菌。对空调进行专业的彻底清洗和消毒后,发现使用空调对空气微生物和物表微生物的影响明显减少,但空气微生物有2处超标,仍不符合Ⅱ类医疗环境的标准;且空气中0.5 μm颗粒的数量也达到(23 429.4±2 747.4)粒/L。因此,提示当前的消毒方式存在较大的感染风险。

3.3 等离子和紫外线消毒对车厢内感控指标的影响等离子体空气净化消毒器的核心是由正电极和负极组成,加上高频脉冲电场,对空气中原子进行高压电离形成稳定放电等离子体,同时产生极其活泼的电子、离子、自由原子和自由基,能有效破坏、杀灭微生物,同时通过除尘、除烟、去异味、分解有机废气物等来净化空气[14]。本研究还安装了新型紫外线消毒器,可以发出聚焦在222 nm波长的紫外线,能破坏病毒和细菌的RNA和DNA螺旋结构,对多种病毒、细菌、真菌和芽孢均有良好的杀菌效果。与传统紫外线消毒相比,222 nm紫外线可以更快地达到消毒效果,且对人体无害,适用于有人环境下使用[15-16]。本研究结果表明,联合使用等离子空气消毒器和紫外线消毒器,在30 min、60 min、90 min时点发现车厢的空气微粒、空气微生物、物表微生物均有明显减少、符合国家标准,空气和物表微生物培养中未见致病菌。其中消毒60 min的效果和90 min差别没有统计学意义,消毒60 min、车厢封闭7 d后上述指标的变化不大。

3.4 移动急救复苏单元的感控策略与功能的平衡根据上述措施的实施效果,笔者总结移动急救复苏单元的感控策略为:(1)在空气质量较好的开阔环境下采用自然通风半小时以上,然后关闭车厢,彻底清洁车顶、墙壁、物表和地板,采用500 mg/L含氯消毒剂擦拭;(2)关注空调带来的感控风险,定期监测空气和物表微生物指标,至少每6月定期或者根据监测结果随时清洗空调管路;(3)在空调回风口加装等离子消毒机,每次至少开启60 min;(4)安装3处车顶紫外线灯,车厢清洁后和等离子消毒机同步开启至少60 min;(5)保证车厢尽可能处于密闭状态,减少不必要人员进出;(6)每次消毒后可以维持7 d,如需启用可临时再次擦拭环境物表、同时开启等离子和紫外线消毒;(7)考虑到车厢密闭性不佳、缺乏缓冲区,以及人员进出都会影响环境的清洁度,需控制重大有创操作的开展,必须操作时应严格落实上述感控措施,必要时还可加用移动式空气消毒器;(8)执行患者救治任务后,根据污染的风险采取相应的终末消毒。

3.5 研究的不足之处与展望(1)车厢没有设置缓冲区,车内空气质量容易受车外环境影响;(2)车厢空气0.5 μm微粒数偏高,没有达到十万级手术室的标准,因此除非紧急救命性手术而不宜开展,后续可考虑安装层流或者在操作区附近放置移动式空气净化器;(3)车载空调对车厢空气质量的作用受季节、气候、使用频次、空调质量等因素影响,本研究未能明确空调清洗的时间间隔。鉴于类似车辆会逐渐增加,因此有待于制定救护车及类似车辆感染防控的全国统一标准。

总之,针对国内首辆由电动公交车改建的大型移动急救复苏单元,本研究提出基于自然通风、常规保洁、物表擦拭消毒、空调清洗、空气等离子+紫外线消毒、终末消毒的感染综合防控策略,能满足临床的要求,有待在后续实践过程中进一步优化。

利益冲突 所有作者声明无利益冲突

作者贡献声明 金丁萍:研究设计、论文撰写;孙丽媛、高寅:数据收集及整理、统计学分析;杨旻斐、沈卫娣、陈鹏远:材料准备、实施研究;陆群:研究设计与论文指导

| [1] | Pan C, Pang JJ, Cheng K, et al. Trends and challenges of emergency and acute care in Chinese mainland: 2005-2017[J]. World J Emerg Med, 2021, 12(1): 5-11. DOI:10.5847/wjem.j.1920-8642.2021.01.001 |

| [2] | 葛芳民, 李强, 林高兴, 等. 基于5G技术院前-院内急诊医疗服务平台建设的研究[J]. 中华急诊医学杂志, 2019, 28(10): 1223-1227. DOI:10.3760/cma.j.issn.1671-0282.2019.10.008 |

| [3] | 杨旻斐, 李强, 徐善祥, 等. 大型5G移动急救复苏单元的设计与构建[J]. 中华急诊医学杂志, 2023, 32(12): 1623-1627. DOI:10.3760/cma.j.issn.1671-0282.2023.12.007 |

| [4] | 赵栩, 车小琼, 欧喻莹, 等. 国内外院前救护车污染现状及消毒研究进展[J]. 中国消毒学杂志, 2022, 39(01): 69-72. |

| [5] | 安旭. 新型冠状病毒肺炎救护车转运的消毒与管理[J]. 中国急救复苏与灾害医学杂志, 2022, 17(03) 415-417, 420. |

| [6] | 张新蕾, 王会杰, 蒙芹, 等. 新冠肺炎疫情期间负压救护车转运过程中的感染防控[J]. 中国消毒学杂志, 2020, 37(9): 716-717. DOI:10.11726/j.issn.1001-7658.2020.09.025 |

| [7] | 王静, 张勤颖, 赵佳璟. 院前急救专用救护车的感染防控对策分析[J]. 临床医药实践, 2024, 33(1): 73-77. DOI:10.16047/j.cnki.cn14-1300/r.2024.01.012 |

| [8] | 汪敏, 孙宝云, 王建岗, 等. 2种消毒剂对救护车医疗舱空调通风管环境消毒效果的观察[J]. 中国消毒学杂志, 2024, 41(10): 724-726. DOI:10.11726/j.issn.1001-7658.2024.10.002 |

| [9] | 国家质量监督检验检疫总局, 中国国家标准化管理委员会. 医院消毒卫生标准: GB 15982-2012[S]. 北京: 中国标准出版社, 2012. |

| [10] | 中华人民共和国住房和城乡建设部. 医院洁净手术部建筑技术规范: GB 50333-2013[S]. 北京: 中国计划出版社, 2014. |

| [11] | 国家疾病预防控制局. 公共场所集中空调通风系统卫生规范: WS 10013-2023[S]. |

| [12] | 邱婉月, 夏雨荷, 龚林, 等. 医院空调回风口滤网积尘中抗生素抗性基因污染的比较[J]. 中国环境科学, 2022, 42(5): 2321-2330. DOI:10.19674/j.cnki.issn1000-6923.20220419.001 |

| [13] | 师春立. 国内外公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范与清洗消毒规范对比分析[J]. 职业卫生与病伤, 2020, 35(2) 122-125, 129. |

| [14] | 殷娜, 郝树彬, 温红玲. 室内空气消毒方法研究进展[J]. 中华医院感染学杂志, 2025, 35(12): 1910-1915. |

| [15] | Huang JR, Yang TW, Hsiao YI, et al. Far-UVC light (222 nm) efficiently inactivates clinically significant antibiotic-resistant bacteria on diverse material surfaces[J]. Microbiol Spectr, 2024, 12(12): e0425123. DOI:10.1128/spectrum.04251-23 |

| [16] | Mogensen EH, Holm CK. Intermittent low-dose far-UVC irradiation inhibits growth of common mold below threshold limit value[J]. PLoS One, 2024, 19(7): e0299421. DOI:10.1371/journal.pone.0299421 |

2025, Vol. 34

2025, Vol. 34